次年2025年は中部教区宣教開始150周年にあたります。すでに教区宣教開始150周年記念プログラム実行委員会を中心にさまざまご検討いただいていますが、中心的なキーワードは「裸足の宣教」となります。「裸足の宣教」は、2009年に日本聖公会宣教150周年記念礼拝において説教者としてお招きしたローワン・ウィリアムズ第104代カンタベリー大主教が主題とされたものでした。ウィリアムズ大主教が語られたのはこういうことです。

裸足となることは、生活を簡素にすることであり、不快さや痛みを受け入れる、あるいは傷を負う覚悟のしるしである。自分の評価や成果に拘らないことでもある。地の石くれや遠い道のりによって痛みを負う覚悟が宣教には必要である。イエス・キリストのみ足は、その旅路において汚れ傷つけられ、そして最後には拒絶の釘によって深い傷を負われた。死からよみがえられる時にもなお、そのむき出しの足には困難と苦悩に満ちたそれまでの旅の傷痕が遺されていた。私たちが主イエスと共に歩むなら、アザや傷を避けられないことも覚悟しなくてはならない。肉体や心に苦しみを持つ人々と同じ道を歩む時、私たちの宣教は最も確かなものとなる。

確かに、私たちの主はいつも私たちの前を歩かれているのです。真の宣教とは、主が道を整えるためになさったことの〈しるし〉を探すことなのです。宣教においては語ることだけでなく聴くことが必要です。語る前に聴くことが求められます。それによって、私たちは道を整えてくださった主に、心から「アーメン」と応じることができるのです。

私たちの中部教区は、財政的にも人的にも厳しい状況の中におかれています。しかしながら、宣教開始150周年にあたり、今こそ原点に立ち返って、「0ベース」からの「裸足の宣教」に祈りを合わせて取り組んでまいりましょう。

未分類

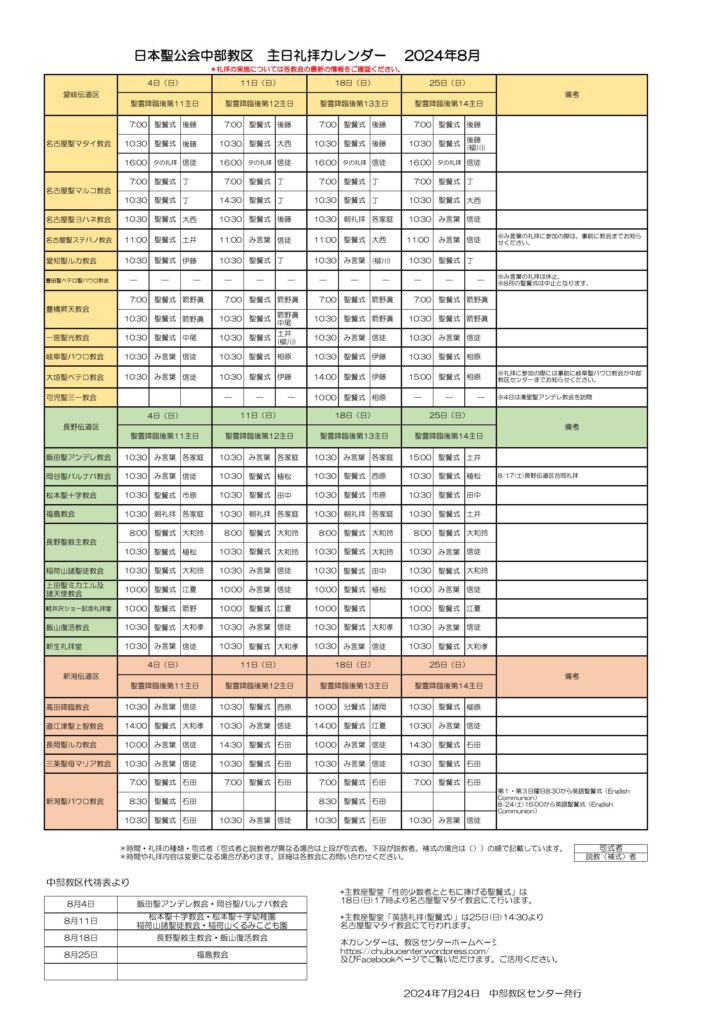

礼拝カレンダー2024年8月号

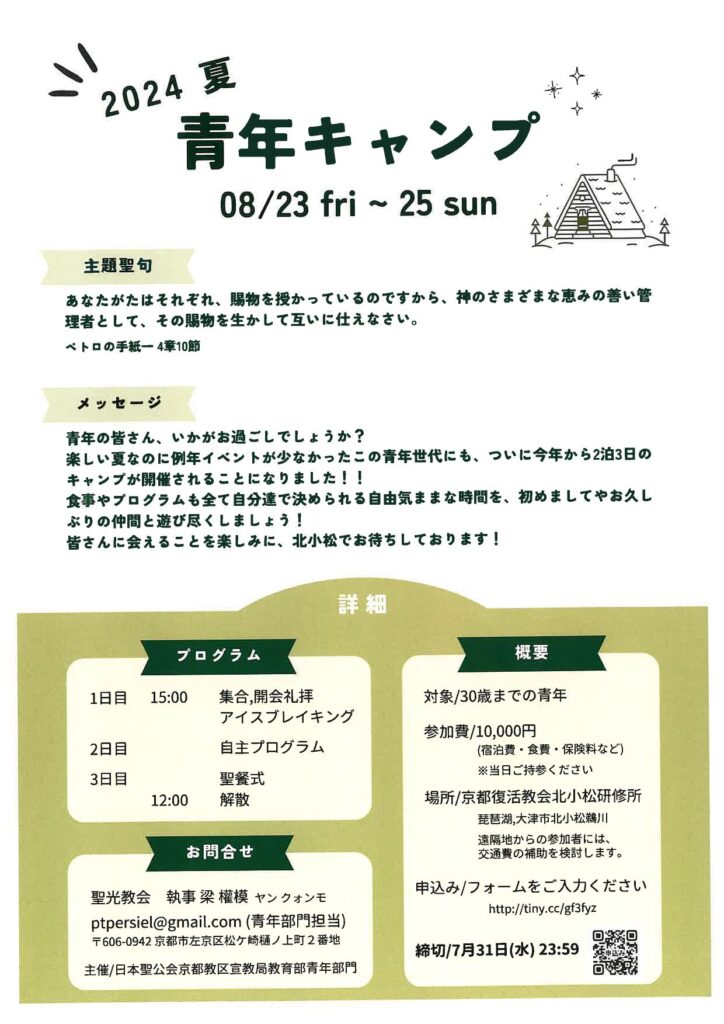

京都教区・青年キャンプのお知らせ

中日本宣教協働区・京都教区より青年キャンプのお知らせをいただきました。

中部教区の方で参加される方は、中部教区センターまでお知らせください。

横浜教区・聖書と環境問題-新約聖書編-のお知らせ

横浜教区から、聖書と環境問題-新約聖書編-のお知らせをいただきました。

日時は9月7日(土)、申し込み締め切りは9月2日(月)です。

是非ご確認ください。

https://anglican.yokohama/8582/

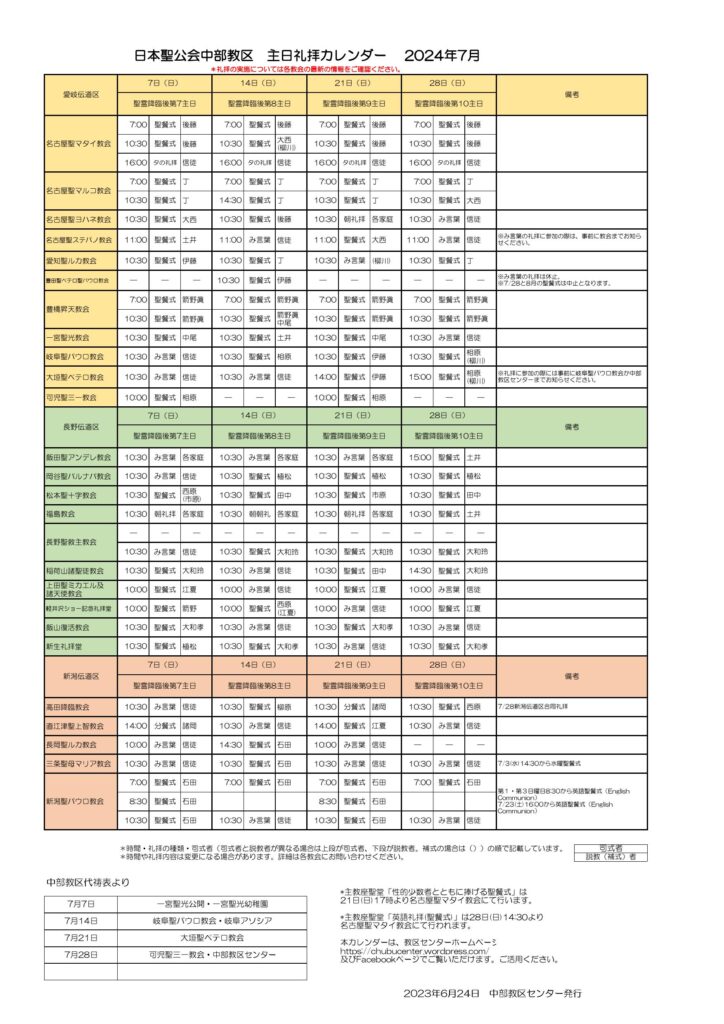

礼拝カレンダー2024年7月号

日本各地で梅雨入りのニュースが報告されていますが、皆さまのお住いの地域ではいかがでしょうか。

ここ名古屋では沿道にアジサイが咲き誇り、季節を彩っています。

さて、礼拝カレンダー7月号が完成しましたのでお知らせいたします。

修正等ありましたら中部教区センターまでお知らせください。

※7/17修正…豊田聖ペテロ聖パウロ教会は7/28と8月の聖餐式を中止いたします。

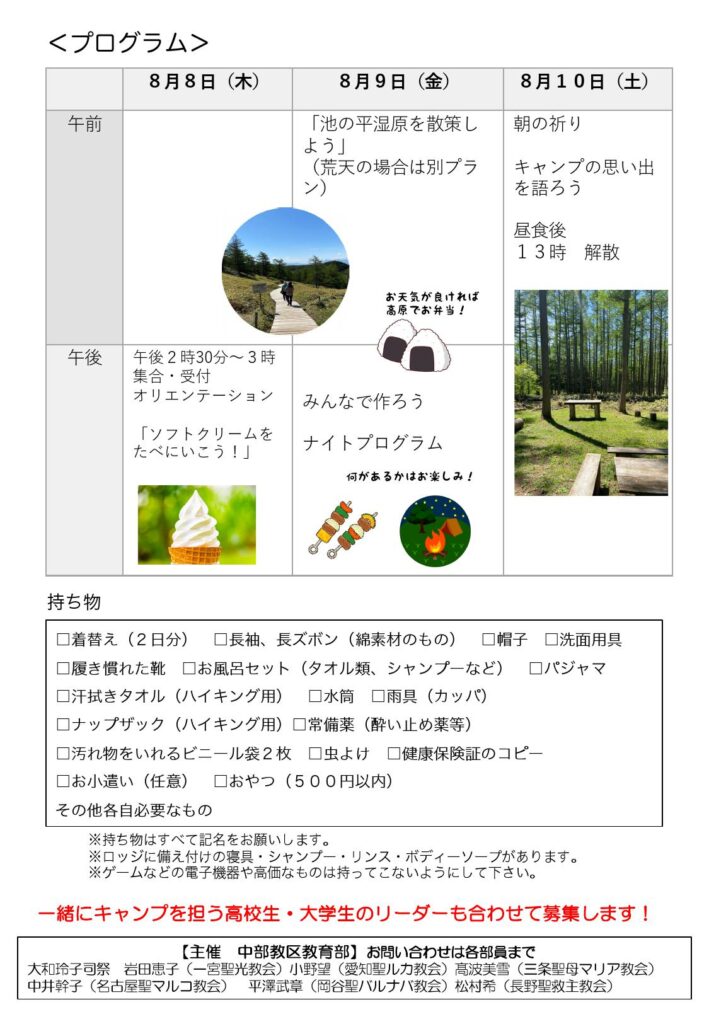

教育部・サマーキャンプのお知らせ

中部教区教育部では、この夏、長野県湯ノ丸高原(東御市)で小中学生対象のサマーキャンプを企画しています。

詳しくはチラシ、参加申込書をご確認ください。申し込み締め切りは7月21日(日)です。

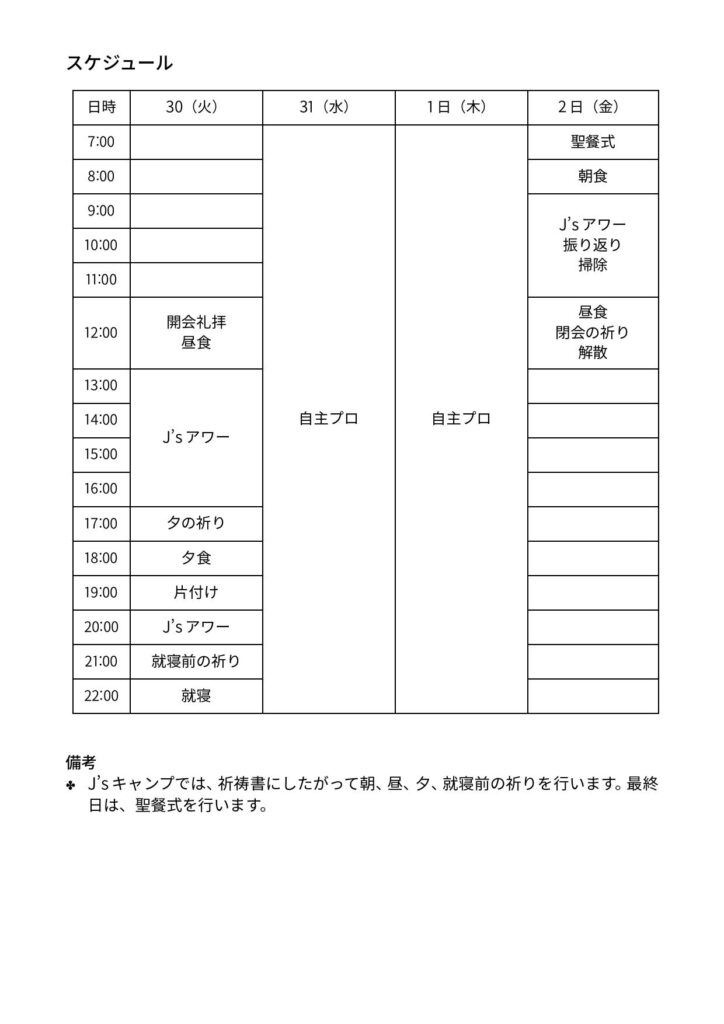

2024年夏 J’sキャンプのお知らせ

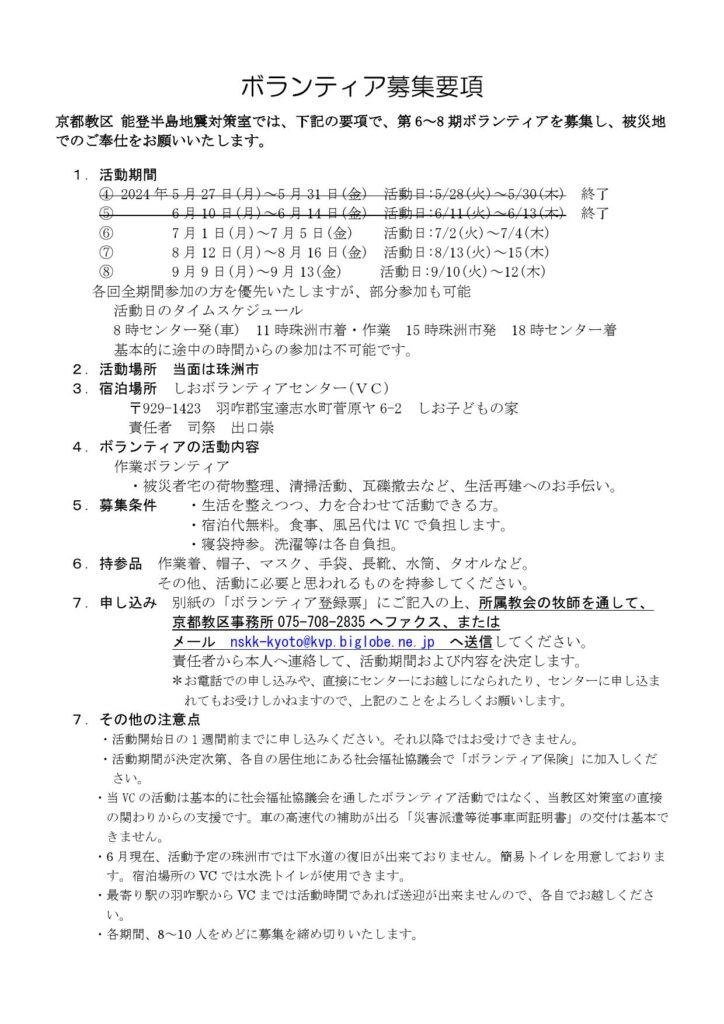

京都教区能登半島地震対策室より(6/17)

横浜教区・船員さんに毛糸の帽子を編んでみませんか~MtSサポート~

7月14日(7月の第2主日)は海の主日ですが、横浜教区社会委員会ではMtSサポートとして毛糸の帽子を編んで届ける活動を行っています。

毛糸の寄付も受け付けているそうです。詳しくはWebサイトをご覧ください。

横浜教区のWebサイトはこちら⇩

https://anglican.yokohama/8505/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2R98mTLTk7FVsdLS9br7YToCwSUBxc_sjJQ7Lrjv5LD9E5WWYeioYzMEA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw