中日本宣教協働区・横浜教区宣教主事及び社会宣教委員会からのお知らせです。

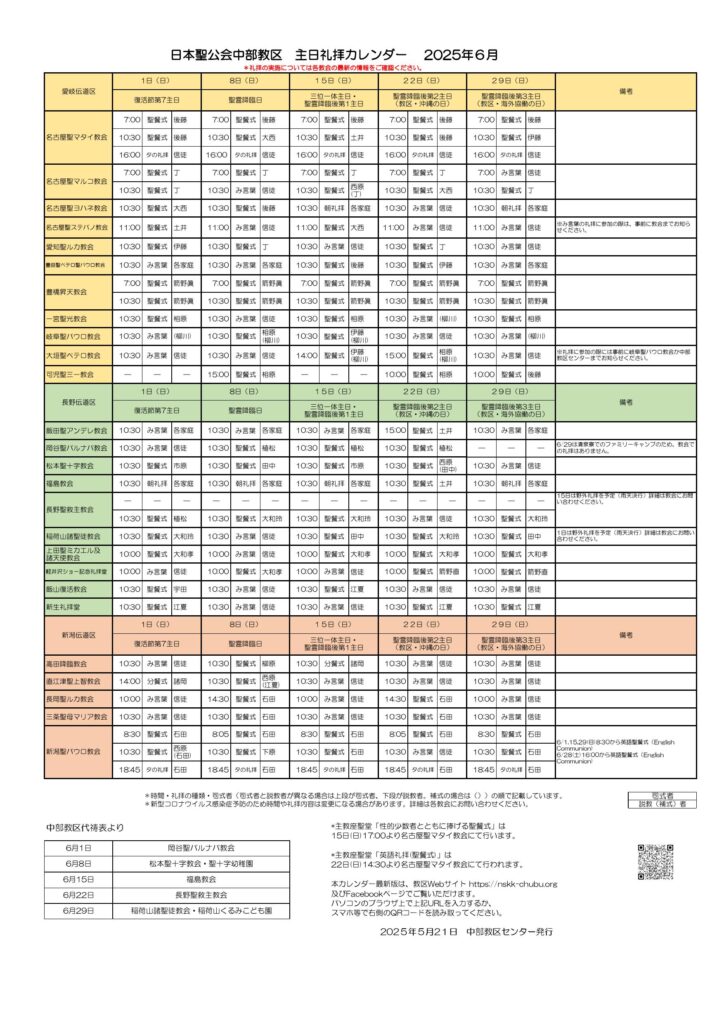

2025年6月号の礼拝カレンダーが完成しましたので、お知らせいたします。

中部教区内の岐阜県では早くも猛暑日を記録したとニュースで報道されていましたが、

今年はどんな梅雨・夏になるのでしょうか。皆さま体調管理にお気を付けください。

6/10修正…岡谷聖バルナバ教会では、6/29ファミリーキャンプのため教会での礼拝はありません。

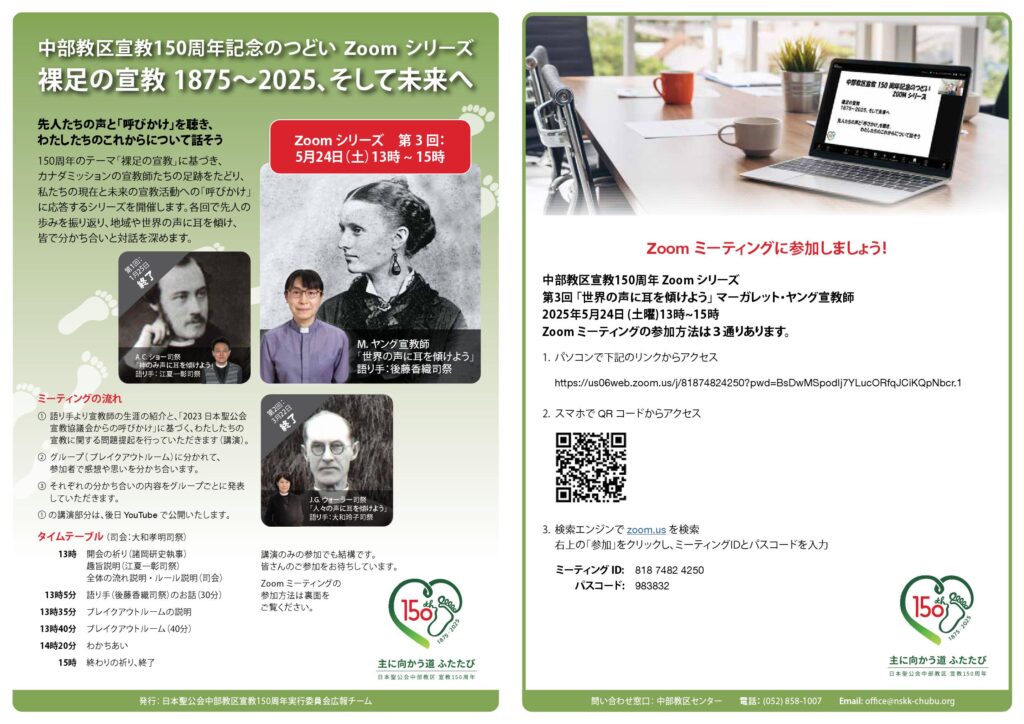

150周年記念の集いZoomシリーズもいよいよ5月24日(土)が最終回となります。

第3回の新しいチラシができましたので、皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。

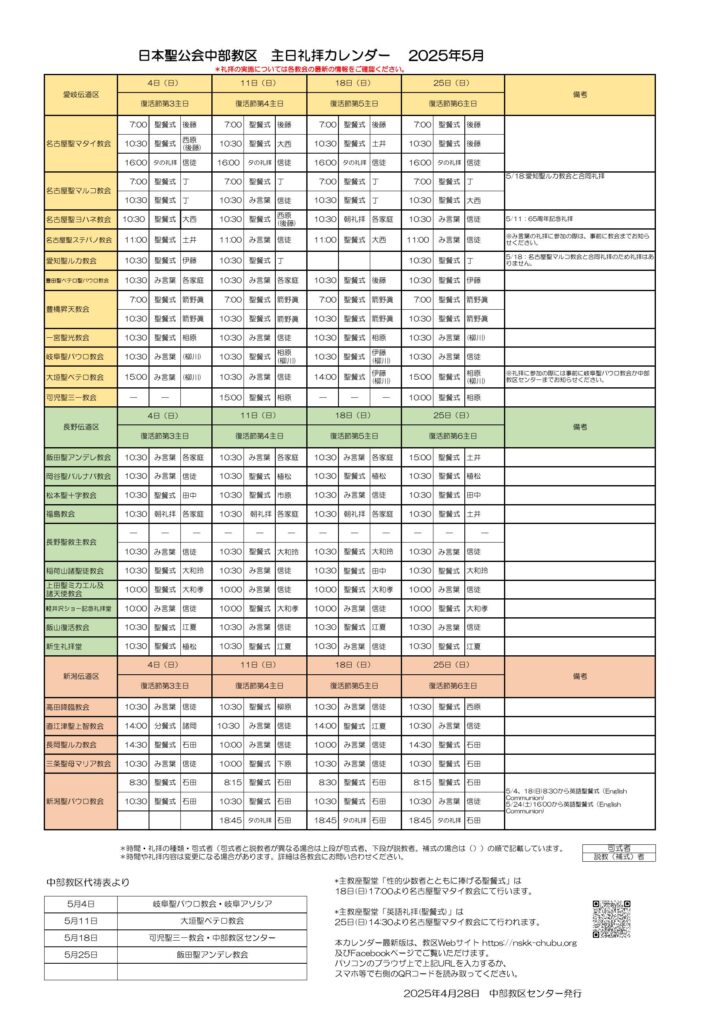

復活節を迎え、カレンダーは早くも5月号をお知らせする時期となりました。

町や山のあちこちで藤やツツジが美しい季節ですね。

急に暑くなる時期でもありますので、皆さま健康に気を付けてお過ごしください。

※4/30修正…5/18愛知聖ルカ教会の礼拝は合同礼拝のため名古屋聖マルコ教会で行います。

先日、「尹東柱没後80年・尹東柱追悼記念礼拝」が立教大学諸聖徒礼拝堂で行われ、礼拝後は私も講演をさせていただきました。

尹東柱は1917年12月30日、中国・吉林省北間島明東村というキリスト教の教えを基盤とした開拓村で生まれました。家族は全員キリスト者で、尹東柱も幼児洗礼を受けています。彼はその後、崇実中学校、延禧専門学校(現在の延世大学)で学んだ後、1942年に日本に渡り、4月には東京の立教大学文学部英文学科選科に入学しました。同年10月には京都の同志社大学に移りましたが、翌1943年7月14日、治安維持法違反容疑で逮捕され、懲役2年の判決、そして解放の半年前、1945年2月16日、福岡刑務所で獄死しました。満27歳でした。獄中から尹東柱が聖書を送ってほしいと家族に頼んでいたことも判明しています。尹東柱は、最後まで誠実なキリスト者でありました。

尹東柱が日本留学中に書き記した詩は逮捕時にほぼすべて失われましたが、彼が友人に託していた、戦時下の社会状況を見事に表現した詩として国際的に高い評価を受けている『たやすく書かれた詩』をはじめとする5篇の詩だけが奇跡的に遺りました。これらの詩は、「RIKKYO UNIVERSITY」という名と立教のシンボルである百合の紋章が入った立教大学の便箋に書かれました。現在は延世大学の尹東柱記念館に保存されています。

尹東柱の詩の中で、私が最も大切にしているものは、『序詩』ですが、冒頭はこのような書き出しで始まります。「死ぬ日まで天を仰ぎ、一点の恥なきことを」。

私の恩師でもある月本昭男、立教大学名誉教授はこう書かれています。「『天』には『神』が含意され、『一点の恥なきこと』は『恥をかかないこと』でなく、『良心に恥じないこと』である」。

すべての若い人たちに、この尊きキリスト者の言葉に触れて欲しいと願うのです。

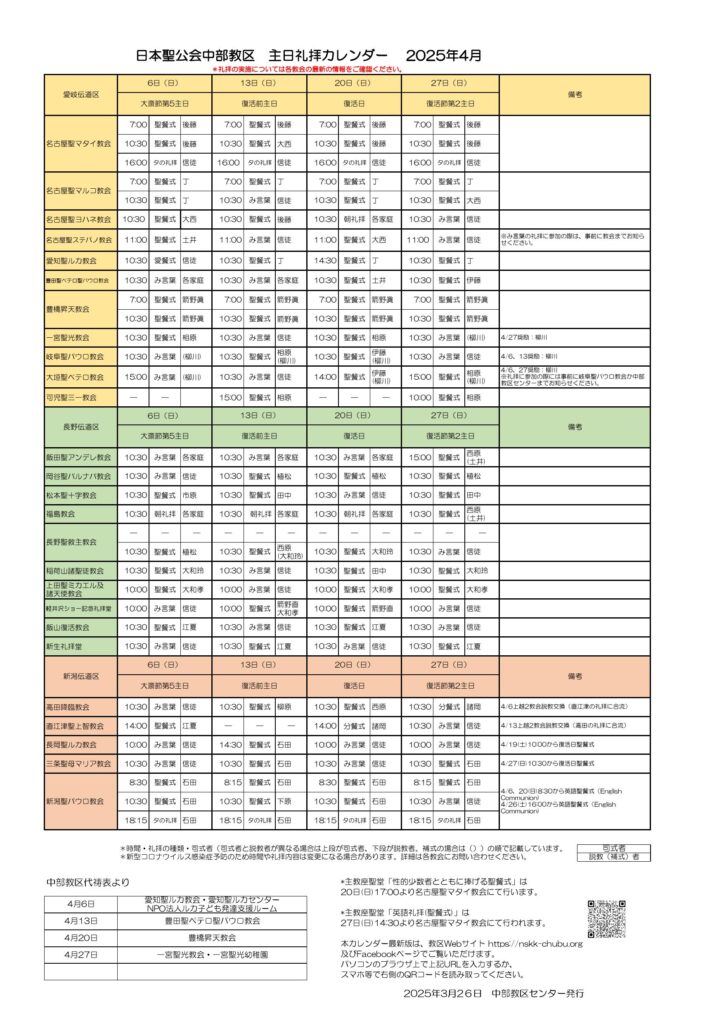

4月の礼拝カレンダーが完成いたしました!

人事異動やイースター礼拝で普段の礼拝時間と変わっている場合がございますので、

ご注意ください。

4/7修正…4/13の名古屋聖ヨハネ教会の聖餐式・司式説教は後藤司祭となります。

4/3修正…4/6の愛知聖ルカ教会の礼拝は愛餐式になります。4/13の豊田聖ペテロ聖パウロ教会の礼拝はみ言葉の礼拝・各家庭、4/27は聖餐式・伊藤司祭となります。

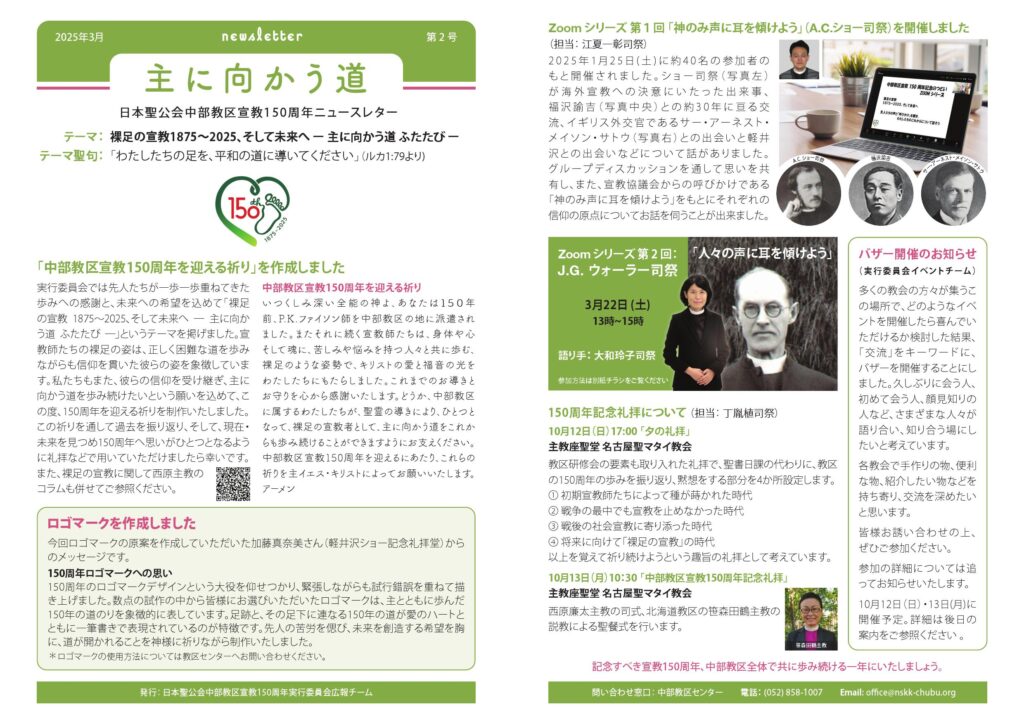

宣教150周年ニュースレター第2号が発送されました。

是非各教会で掲示板などに掲示していただき、皆さまに共有していただけますと幸いです。