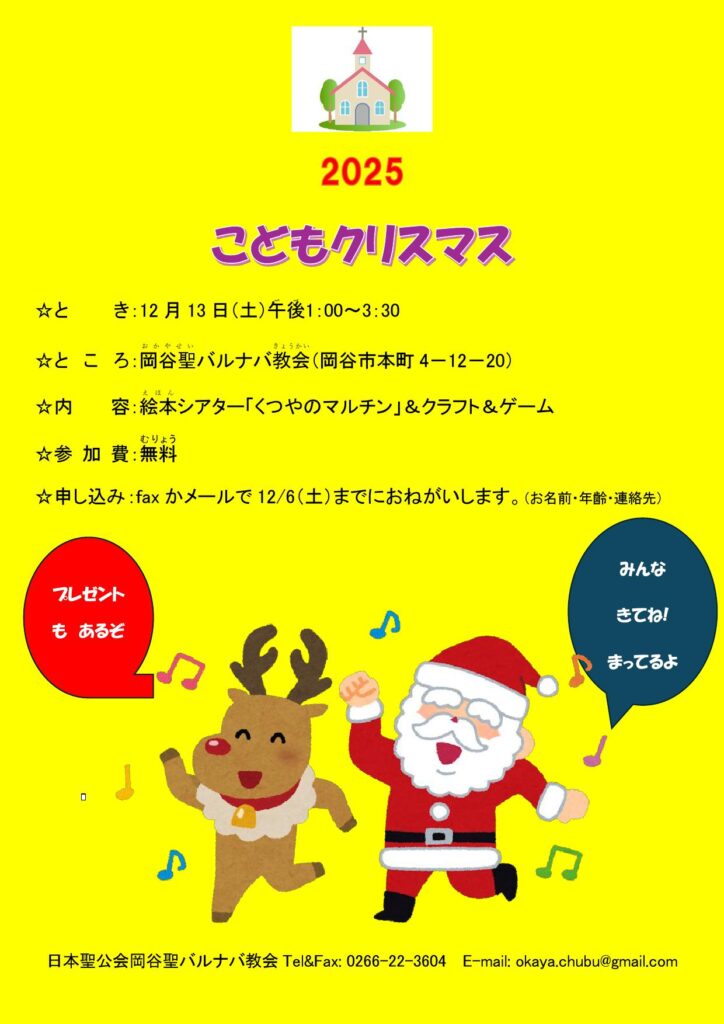

★子どもクリスマスのご案内(11/11掲載)

岡谷聖バルナバ教会では毎年子どもクリスマスを行っています。

今年は12月13日(土) を予定しています。当日は絵本シアターやクラフト、楽しいゲームを行います。

参加費は無料ですが、事前の申し込み(12/6まで)をお願いしています。(お問い合わせフォームからも可能です。)

みなさんお誘いあわせの上、ご参加ください。チラシはこちらからもご覧になれます

★クリスマス・新年のご案内(11/13掲載)

肌寒い季節になってきました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

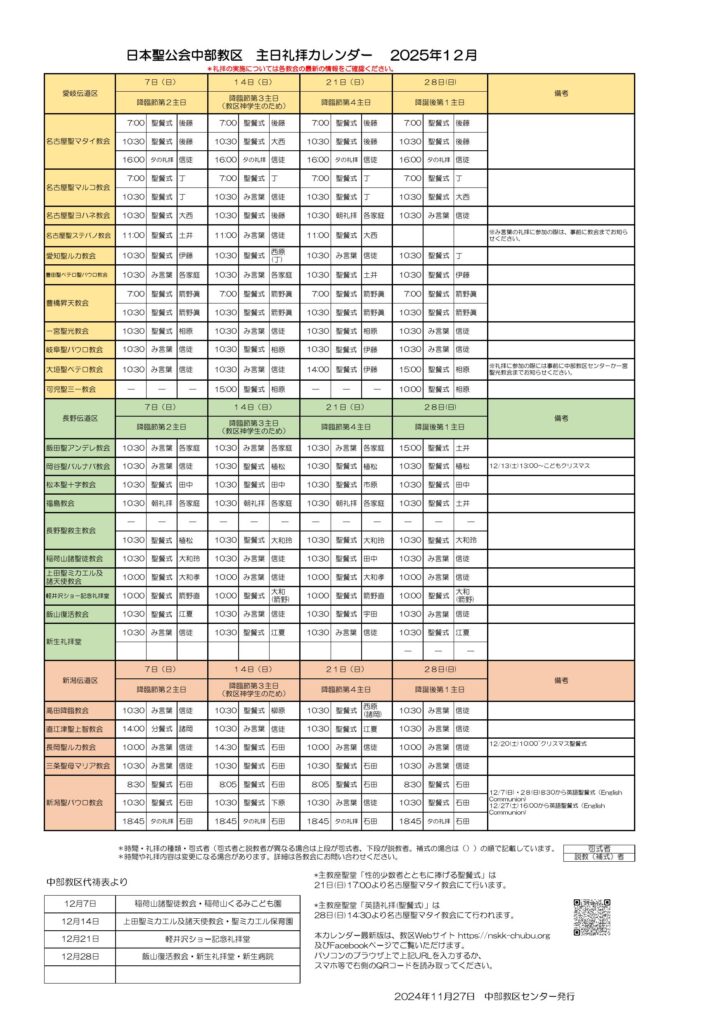

教会の暦は11月30日(日)から降臨節(アドベント)に入ります。

降臨節は主イエス・キリストの再臨に心を向け、またご降誕(クリスマス)を待ち望む大事な期節です。

どうぞこの降臨節の間、主日には教会においでください。

なお、今年のクリスマスと新年の礼拝、またクリスマス諸行事は下記の通りです。

●クリスマスこどもプログラム:12月13日(土) 午後1時~3時30分

*参加申込はお問い合わせフォームよりお願いいたします。チラシは上記または上記リンクよりご覧ください。

●降臨節第4主日 聖餐式:12月21日(日) 午前8時

●クリスマス総員礼拝 聖餐式:12月21日(日) 午前10時30分

*礼拝後、クリスマス祝会(愛餐会) 教会委員選挙開票

●クリスマスイブ(降誕日前夕)キャンドル礼拝:12月24日(水) 午後5時

●クリスマス(降誕日)第1聖餐式:12月24日(水) 午後9時

●クリスマス(降誕日)第2聖餐式:12月25日(木) 午前10時

○最初の殉教者聖ステパノ日 聖餐式:12月26日(金) 午前10時

○福音記者使徒聖ヨハネ日 聖餐式:12月27日(土) 午前10時

●降誕後第1主日 聖餐式:12月28日(日) 午前10時30分

○聖なる幼子の日 聖餐式:12月29日(月) 午前10時

○大晦日・除夜礼拝:12月31日(水) 午後11時45分

●主イエス命名の日 聖餐式(元旦礼拝):1月1日(木) 午前11時

●降誕後第2主日 み言葉の礼拝:1月4日(日) 午前10時30分

●顕現日 聖餐式:1月6日(火) 午前10時