ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻と、いのちの蹂躙に心を痛めます。世界のキリスト者たちと共に、一日も早く平和が回復されることを祈り求めます。

今回の事態の背景には、14世紀以来のロシアとウクライナにおける正教会間の歴史的緊張関係があります。1991年にウクライナは国家として独立しましたが、従来の「ウクライナ正教会|モスクワ総主教庁」はロシア正教会の枝教会であり、モスクワ総主教の精神的な権威の下にあり続けていました。それは、多くのウクライナ人にとっては受け入れがたいものでした。そうした中、モスクワから独立したウクライナの真の国民教会の創立が試みられ、2019年1月、全世界の東方正教会の精神的首位者であるコンスタンティノープル総主教バルトロマイ1世は、ついに新しい教会である「ウクライナ正教会」を正式に承認しました。

この2つの正教会をめぐる対立は、ロシア人とウクライナ人の関係についての2つの異なる歴史的視点を反映しています。ロシア正教会にとって、ロシア人とウクライナ人はあくまでも1つの民族であり、単一の教会が彼らを統合しなければなりませんでした。プーチン大統領は、最近の論考の中でまさにこの主張を展開し、「ウクライナ正教会」をロシア人とウクライナ人の「精神的統一に対する攻撃」と激しく批判しました。

一方で、「ウクライナ正教会」の初代首座主教であるメトロポリタン・エピファニーは、「ロシア帝国の伝統」を断固として拒絶し、独自の文化を持つ独立した民として、ウクライナ人は独立した教会を必要としていると明言します。

同じイエス・キリストを主と告白する者たちの対立が、国家の軍事的暴力の一つの根拠とされることは大変悲しいことです。であるからこそ、この地上における〈正義・平和・いのち〉の実現を願い求める「エキュメニカル運動」は、きわめて重要な私たちのミッションなのです。

未分類

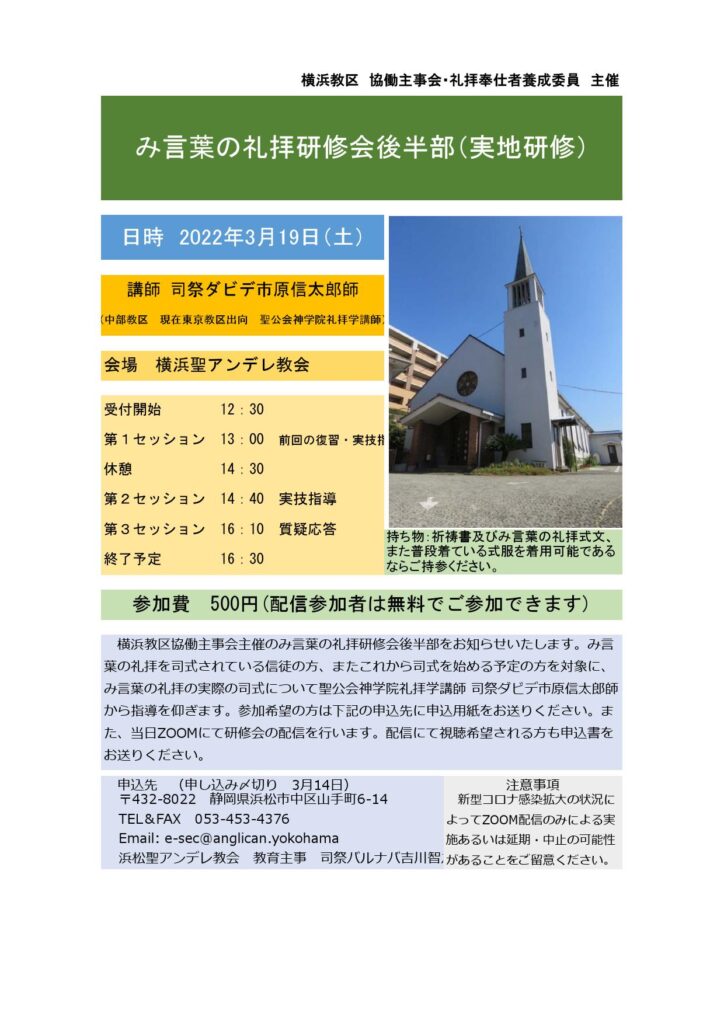

横浜教区から礼拝研修会(後半部)のお知らせ

ウクライナのための祈り

カンタベリー大主教とヨーク大主教の連名で作成された祈りの日本語版をお届けいたします。(日本聖公会管区HPにも掲載があります。)

大斎始日や主日礼拝の中でも覚えてお祈りください。

ウクライナのための祈りについて

2 月 27 日(日)にカンタベリー大主教とヨーク大主教から、ウクライナとロシアのために、そして平和のために祈るようにキリスト者に呼びかけられました。また 3 月 2 日の「灰の水曜日」には、フランシスコ教皇が「世界平和祈願・断食の日」を守るように呼びかけています。Thy Kingdome Come のホームページや英国聖公会のホームページでも、世界の平和のための祈りへの参加が呼びかけられています。

また、WCC や NCC でも声明が発信され、祈りの呼びかけがなされています。 以下に、カンタベリー大主教とヨーク大主教の連名で作成された祈りの日本語訳をお届けいたしますので、大斎始日の礼拝や主日の礼拝の中で用いてくだされば幸いです。

正義と平和委員⻑ 主教 上原榮正

管区事務所宣教主事 司祭 卓 志雄

ウクライナのための祈り

正義と平和の神よ、

わたしたちは今日、ウクライナの人々のために祈ります。

またわたしたちは平和のために、そして武器が置かれますよう祈ります。

明日を恐れるすべての人々に、 あなたの慰めの霊が寄り添ってくださいますように。

平和や戦争を支配する力を持つ人々が、知恵と見識と思いやりによって、 み旨に適う決断へと導かれますように。

そして何よりも、危険にさらされ、恐怖の中にいるあなたの大切な子どもたちを、 あなたが抱き守ってくださいますように。

平和の君、主イエス・キリストによってお願いいたします。

アーメン。

ジャスティン・ウェルビー大主教

スティーブン・コットレル大主教

――――――――――――――――――

A Prayer for Ukraine

God of peace and justice,

we pray for the people of Ukraine today.

We pray for peace and the laying down of weapons.

We pray for all those who fear for tomorrow,

that your Spirit of comfort would draw near to them.

We pray for those with power over war or peace,

for wisdom, discernment and compassion to guide their decisions.

Above all, we pray for all your precious children, at risk and in fear, that you would hold and protect them.

We pray in the name of Jesus, the Prince of Peace.

Amen.

Archbishop Justin Welby

Archbishop Stephen Cottrell

主教座聖堂の礼拝について(2022年3月2日)

中部教区各教会・教役者御中

関係者各位

♰主の平和

主教座聖堂はまん延防止等重点措置期間の終了翌日3月7日からは再開の予定でしたが、期限が延長される可能性がありますので、3月いっぱい下記の礼拝を休止することといたしました。変更がありましたら、再度ご連絡いたします。

・毎週水曜日の聖餐式

・教区逝去教役者記念聖餐式(レクイエム)

・英語聖餐式

ご不明な点がございましたら、中部教区センターまでお問い合わせください。

在主

主教座聖堂理事長

司祭 テモテ 土井宏純

中部教区センター

電話:052-858-1007

主教座聖堂の礼拝について(2022年2月25日)

主教座聖堂の礼拝についてお知らせが出ましたので、ご確認ください。

〝マリア・グレイスの主教按手を覚えて〟

昨年、11月3日(水)に行われた北海道教区主教選挙で、マリア・グレイス笹森田鶴司祭が選出されました。日本聖公会主教会の同意、被選者の受諾を経て、同月26日、笹森司祭は正式に主教被選者となられ、主教按手式が4月23日(土)に予定されています。按手が実現すれば日本聖公会、また東アジアで初の女性の主教が誕生することになり、私のもとにも世界中から祝福のメッセージが殺到しています。日本聖公会において最初の女性の執事、女性の司祭を誕生させたのは、いずれも中部教区(渋川良子師)であり、そういう意味でも、この度の主教按手は私たちにとっても大いなる祝福となります。

一方で、私にとっては、長年に亘って共に宣教の働きに参与してきた信頼すべき同僚が主教として召されることを喜ぶものであって、その方がたまたま女性であったということでもあります。『1995年日本聖公会宣教協議会・宣言』の草稿を、文字通り夜を徹して書き上げたのは、当時二人とも執事であった田鶴先生と私、そして私たちの畏友、故八幡明彦兄の30代同期青年でした。「宣言」の中で、私たちはこう記しました。

「私たちは、支配者の物語にではなく、民の物語に聴き続けます。そこから、私たちは、私たち自身の〈物語〉を語ります。自らの言葉で日本聖公会の歴史と現在、そして未来を語ります。こうした努力をして初めて、私たちは主イエス・キリストの福音を受肉化できると信じます」

これは同時に、私たち自身の「宣言」でもありました。私たちのこの盟約は、今に至るまで、いささかも揺らいではいないと確信しています。そのことを再確認するために、私は、一昨年の主教按手式において田鶴司祭にチャズブルを着せてもらいました。今度は、私が彼女の主教按手の証人となり、そして、主教団の同僚性(collegiality)の教理のもとに、彼女がこれから担う重荷を私も共に担います。

教区間協働!?再編!?(5)“なぜ11教区なのですか?”(二)

そのため1887年の組織成立当初からたびたび教区区域の見直し、再編について論議されてきました。特に戦時下の1941年に開催された第20総会では、それまでの2教区8地方部を廃して5教区とする提案が受理されましたが、最終的には地方部をそのまま教区へ移行することになりました(10教区制)。

1970年代に入ると、アメリカ聖公会沖縄伝道教区の日本聖公会への移管(11教区制)を機に、より積極的な教区区域変動の可能性を調査する機関が総会決議によって設置され、1974年の第33総会では詳細な議論、研究を踏まえた3つの教区線引図案(2教区2伝道教区制、3教区4伝道教区制、2管区11教区制)が資料提出されました。そして教区制改革は日本聖公会全体の重要課題であるとの共通認識のもと、現任の全主教、各教区より選出された常議員各1名及び総会議長の任命する若干名で構成する「日本聖公会教区制改革委員」が新たに設置されました。

しかし、同委員会での議論は教区区域の再編成に限定せず、むしろその基本となる教区・教会の体質の変革こそが緊要の課題との理解から、日本聖公会の教育・研修、財政、機構等の研究が行われ、その結果1977年の第34総会では「教区制改革(教区区域変更を含む)に関する建議」案を可決するにとどまり、その内容は日本聖公会を東日本と西日本ブロックに分け、あるいは隣接教区間において宣教のための協議、人事交流等を通して互いに理解を深め、必要な時に法規の手続きを経て新しい教区区域を設定するというものでした。

その後、1994年に公表された『日本聖公会の現状および将来に関する主教会の見解』の中で、主教会は現在の教区区域が教会の宣教、牧会に支障を来たし、それに適合しにくいことを認識し、改編が必要であるとの考えを示し、特に「この課題の主導性は、主教会に期待されている。」と記しています。

―続く―

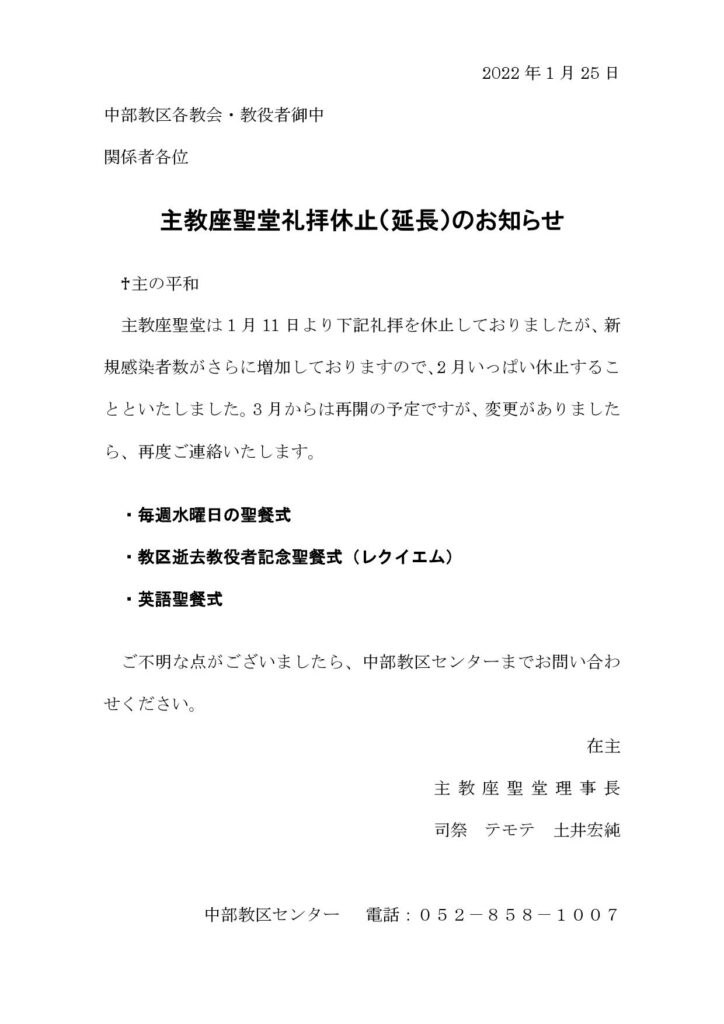

主教座聖堂礼拝休止(延長)のお知らせ

1月25日付、主教座聖堂からのお知らせです。

主教座聖堂礼拝休止のお知らせ

1月11日付の主教座聖堂からのお知らせです。