先月、豊橋昇天教会で幼子の洗礼式とお二人の堅信式が行われました。主教にとって洗礼堅信式を司式させていただくことは、この上ない喜びなのですが、今回はさらなるお恵みが与えられました。堅信式を受けたのは、白藤亜南さん(11歳)と白藤二架さん(8歳)の姉妹。ソロモン諸島で農業を教えていた白藤謙一さんと白藤シンデレラさんは聖婚後の2013年に来日され、豊橋市に住まわれるようになりました。シンデレラさんのご家族はソロモン聖公会の熱心な信徒。白藤さんご家族は豊橋昇天教会の大切なメンバーとなりました。ところが、シンデレラさんは、2018年に癌が判明。2020年5月4日、主のもとに召されました。34歳でした。

堅信式の当日は、お母さんの写真も会衆席の最前列に置かれ、きっと天国でこの時を喜んでおられたことと思います。亜南さんが幼児洗礼を受けたのはソロモンの教会でした。箭野眞理司祭から、お父さまの健一さんが亜南さんのソロモン聖公会で出された「信仰の履歴」を発見され、そこには、亜南さんは、2010年に一時帰国し3月7日に、「フィユの王なるキリスト教会大聖堂」で幼児洗礼を受けており、教父母はサンドラ・アシュレイ姉とベンジャミン・カエラ兄であったことが判明したと伺いました。

私は、ソロモン聖公会元主教で畏友でもあるテリー・ブラウン主教に連絡を取り、教父母についてお尋ねしたところ、教母であるサンドラさんのおつれあいのジョン・アシュレイ司祭のメールアドレスを教えてくださいました。アシュレイ司祭に亜南さんの堅信式についてお伝えしたところ、すぐに温かいメッセージを頂戴することができました。

「教えてくれてありがとうございます。サンドラと私はまだホニアラの中央教区で奉仕しています。ベンジャミン・カエラも元気で、私たちの住むイサベルの地域のお世話をしています。サンドラと私は今度の主日の聖餐式の中で、みなさまのためにお祈りいたします。私が洗礼を授けたアナの堅信式が行われ、サンドラを彼女の教母として覚えていただいたことを感謝いたします。サンドラが教母をつとめた子の顔を見れるように、アナの最近の写真を送ってください」

海を超えて、時を超えて、また、地上と天上を超えて、祈りはつながっているのです。私たちの聖公会は、そのような豊かさに満たされた教会であることを、あらためて感謝をしたいのです。

未分類

横浜教区「信徒神学校特別講演会」のご案内

【信徒神学校 第28期 特別講演会】

表題:改めて宣教とは・・・

日時:2023年3月21日(火)14:15~16:15 講師: ナタナエル 植松 誠主教(前北海道教区主教) 会場:横浜聖アンデレ教会会館

※信徒神学校受講生でなくても、どなたでも参加できます(無料)

Zoomでの配信もあります。

申込みは、信徒神学校事務局【☏ 045-321-4988 横浜教区事務所内】まで

E-Mail でのお申込みはshuumu@anglican.yokohama まで

※Zoomでのご参加を希望される方はメールでお申込みください。

詳しくはホームページをご覧ください。 https://anglican.yokohama/7066/

〈信仰の襷〉を繋ぐこと

2023年となりました。本年も中部教区聖職・信徒が祈りを合わせて、ていねいな〈宣教・牧会〉を誠実に担いあいたいと願います。

新年1月1日(日)は名古屋聖マタイ教会・主教座聖堂において、主イエス命名の日・主日聖餐式の司式・説教をさせていただきました。本来は、翌2日(月)、3日(火)は久しぶりの休日の予定でしたが、立教大学が実に55年ぶりに箱根駅伝本戦に出ることになったため、私も総長として、急遽、現地で応援することとなりました。

12月26日(月)には、立教学院聖パウロ礼拝堂で、「立教大学箱根駅伝出場感謝/ユニフォーム推戴式および壮行礼拝」が開催されました。礼拝の中で、立教大学の襷(たすき)と選手のユニフォームが祝福され、私から選手代表に襷を手渡しました。

そして、今回の箱根駅伝では、往路復路全10区間、この襷は見事に繋がり、ゴールを果たすことができました。実はこの襷には、10名の選手たちだけではなく、部員全63名がサインをした名前が記されていました。箱根路を走った選手たちは、部員全員の思いと、私たちすべての祈りを繋いでくれたのでした。

駅伝は、それぞれの区間は一人で走るという意味では、限りなく個人競技であると共に、襷を繋いで、チームとしてゴールを目指すという点で、完全な団体競技です。

教会もまた、個々人が信仰に生きると同時に、その信仰を先達たちから受け継ぎ、そして未来へと継承していくことによって成立する共同体です。そういう意味では、私たちは、イエスさまが〈語られ、為さったこと、命じられたこと〉、すなわち、主イエス・キリストの〈ミニストリー〉を「信仰の襷」として受け、誠実にそれぞれの人生という路を走り抜き、そして、次の世代に託していく者たちなのだろうと思います。

信仰の襷を繋ぐこと。それを「使徒継承」と言うのでしょう。

教区間協働!?再編!?(9) “チャプレン研修会を開催”

2022年11月28日(月)午後7時から、中日本宣教協働区(横浜・中部・京都・大阪の4教区)にある諸施設のチャプレン及び協働委員総勢41名がオンラインで繋がり、研修会が開催されました。2020年の日本聖公会総会決議により「宣教協働区」が設置されて以来、中日本宣教協働区協働委員会では教区の枠を超えた課題を共有し、協働の可能性を追求してきました。その中で4教区共通の課題として当初から繰り返し話題に上ってきたことの一つが、チャプレンの働き(チャプレンシー)についてです。

中日本宣教協働区内には、大学、短大、高等学校、中学校、幼稚園、保育園、認定こども園、病院、福祉施設、ホテルなどの関連機関があり、各教区はそれぞれにチャプレンを派遣しています。しかしながら、殆どの教役者は神学校でチャプレンの働きについて学ぶこともなく、遣わされた現場で孤軍奮闘しながらその重要な役割を担っているという実情があります。そのような認識に立ち、まずチャプレン同士の分かち合い(ピアサポート)の場を作りたいとの願いから今回の研修会が実施されることになりました。

限られた時間の中でしたが、まず協働委員の1人から経営の視点(理事長)からチャプレンに望むことについて話があり、続いて各カテゴリー(幼保、中高、大学、病院、福祉施設)から5人のチャプレンの体験談を聴くことができました。各々がとても率直で切実な思いを語られたこともあり、大変興味深く共感を覚えました。何より各現場へチャプレンとして派遣された教役者が、信徒ではない学生や利用者、教職員やスタッフたちといかに関係性を構築していくか…という難題に日々心を砕いていることが強く印象に残りました。次回は対面で開催できることを願っています。

尚、本研修会報告書の入手をご希望の方は当方までお声がけください。

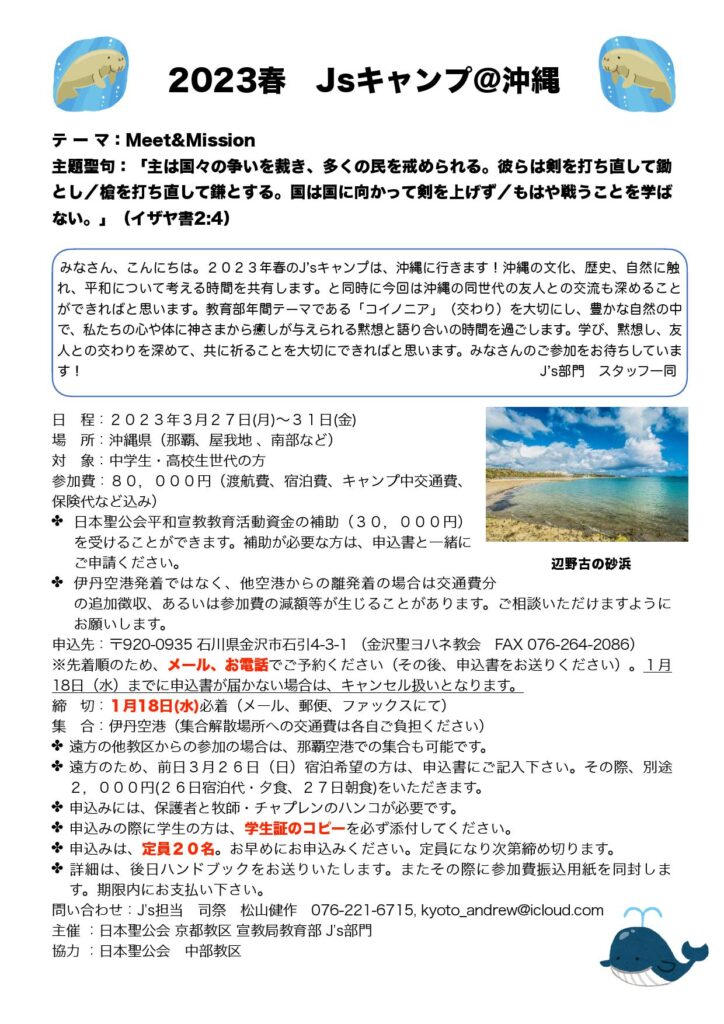

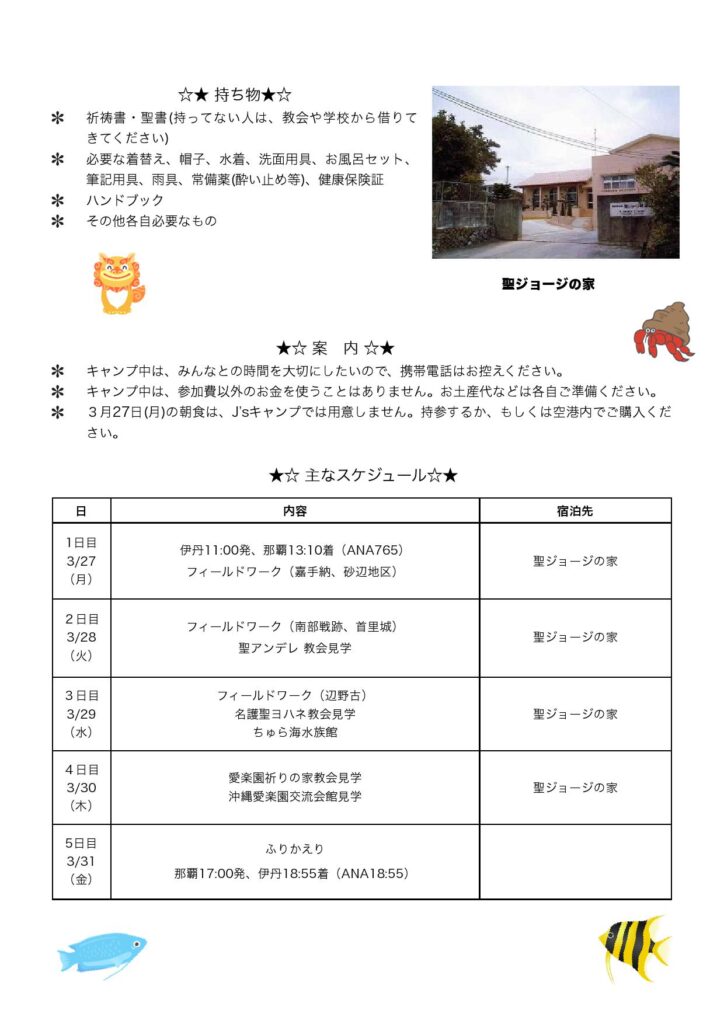

Jsキャンプ(中高生キャンプ)@沖縄のご案内

教区運営会議では、教区の青少年活動の活性化のため、また、中日本宣教協働区での協働を深めるため、添付にあります「Jsキャンプ@沖縄」(京都教区宣教局教育部主催、中部教区協力)への中高生への参加を、中部教区の教会に呼びかけることにいたしました。

詳細は案内をご覧いただければと思いますが、「Jsキャンプ@沖縄」は過去に何度も行われており、今回は、中部教区もその準備に協力し、当日も現地にスタッフを派遣する予定です。

申し込みは、来年1月18日(水)までに、金沢聖ヨハネ教会まで直接お願いいたします。

軽井沢ショー記念礼拝堂でチャペルコンサートを開催しました

軽井沢ショー記念礼拝堂でオンラインのチャペルコンサートを開催いたしました。

(撮影日:2022年8月29日)

軽井沢でのコンサート風景を是非お楽しみください。

https://youtu.be/U0BUqF929XA(※軽井沢ショー記念礼拝堂の「教会からのお知らせ」からご覧の方は、こちらのリンクURLをクリックしてください。)

プログラム

(前半)

1. shine (門田和峻)

2. ブラザー・サン、シスター・ムーン

※ アッシジの聖フランチェスコ伝記映画の主題歌

3. 天使のセレナーデ (G.プラーガ)

4. 天使の糧 (S.フランク)

5. アベマリア (G.カッチーニ)

6.ピアノ三重奏曲 第1番より第2楽章 (メンデルスゾーン)

7. エストレリータ 小さな星(M.ポンセ)

8. 輝く日を仰ぐとき

(後半)

1. アレルヤ (モーツァルト)

2. 涙の流れるままに (ヘンデル )

3. アベマリア (ピアソラ)

4. アメイジング・グレイス

5. ムーン・リバー

6. ひまわり

7. Hikari (髙木美里)

8. 彼方の光 (村松崇継)

9. Earth (村松崇継)

出演者 フルチェピア

2017年10月結成。グループ名は各楽器のアルフアベット最初2文字を掛け合わせており、編成も分かりやすく可愛らしい響きでメンバー全員が大変気に入っている。木管、弦、鍵盤と見た目も奏法も違う三種の楽器それぞれの魅力が織りなす音色を武器に、クラシックを中心として多様なジャンルに挑戦している。年2回の自主公演のほか、パーテイ・イベント演奏、病院・介護施設など様々なお客様とのご縁を大切にし、温かみのある幸せな空間を目指して音楽づくりに励んでいる。とにかく明るく楽しい3人組のユニット。

フルート 高木美里

東京都出身。国立音楽大学演奏学科卒業。ムジークアルプ夏季国際アカデミー終了。第9回ウラジオストック国際音楽コンクール第2位。第21回日本クラシック音楽コンクール入選。国内外の音楽祭や、新国立劇場にて日本初演されたオペラに数多く出演するほか、アニメ「ポプテピピック」「ダイヤのA」などの劇伴のレコーデイングや、コブクロ等のアーテイストのサポートとして音楽番組にも出演するなど、その活動は幅広い。

チェロ 長谷川晶子

青森市出身。桐朋学園大学卒業、同大学研究科終了。卒業後、青森と東京にてソロリサイタルを数多く開催し、好評を博す。また室内楽演奏会も数多く開催し高い評価を得ている。現在はフリーのチェロ奏者として、ソロ、室内楽、オーケストラを中心に活躍するほか、アーテイストのサポートやレコーデイングなど、幅広いジャンルで活躍している。軽井沢では、大賀ホール、くつかけコンサート、軽井沢朗読館などに多数出演し、今回は、8回目となる。

ピアノ 降旗真理子

松本市出身。桐朋学園大学、同大学院修了。第1回ユーロレジョン国際ピアノコンクール第1位(フランス・アラス市)。ザルツブルグ=モーツアルト国際室内楽コンクール2020 IN TOKYOにおいて第3位を始めとする国内外のコンクールで入賞を重ねる。後進の指導にあたる傍ら、都内を中心にコンサートやライブイベントを精力的に行う。

130周年記念礼拝(岐阜)

岐阜聖パウロ教会は2020年に創立130周年を迎えました。

コロナにより延期となっていました130周年記念礼拝を以下の通り行います。

岐阜聖パウロ教会創立130周年記念聖餐式

2022年12月18日(日)午前10時30分〜正午

司式・説教:主教 アシジのフランシス 西原廉太(日本聖公会中部教区主教)

補式 :司祭 ヨハネ 相原太郎(岐阜聖パウロ教会牧師)

礼拝はどなたでも自由に参加できます。事前連絡も不要です。

また、当日は、当教会の関連施設の岐阜アソシアの創立80周年の記念プログラムも予定されています。こちらについては申し込みが必要となります。詳しくは岐阜アソシアまでお問い合わせください。

クリスマス礼拝(岐阜)

12月24日(土)午後7時から

9つの日課と聖歌によるクリスマスイブ礼拝

*キャンドルの光の中での礼拝です。

司式・説教:牧師 司祭 ヨハネ 相原太郎

12月25日(日)午前10時半から

降誕日聖餐式

司式・説教:司祭 イサク 伊藤幸雄

礼拝はどなたでも自由に参加できます。事前連絡も不要です。