2023年も残すところあとわずかになりました。

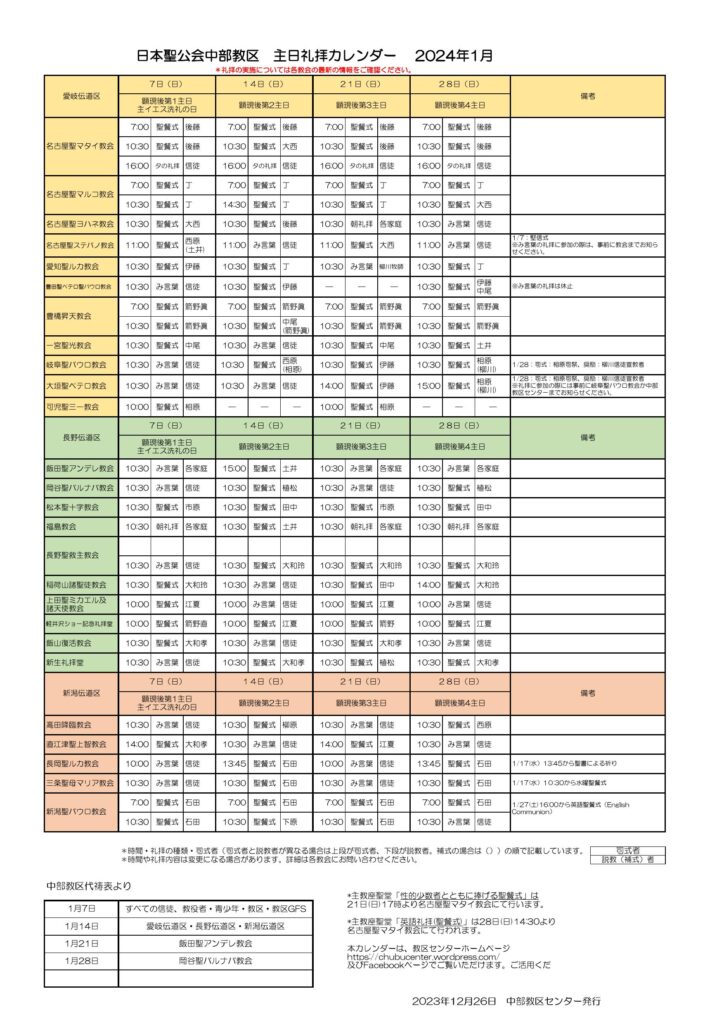

2024年1月の礼拝カレンダーが完成しましたので、お知らせいたします。

皆さまどうぞ良い年末年始をお過ごしください。

1/16修正…1/28の大垣の開始時刻を15:00に修正しました。

12/28修正…1/7の愛知聖ルカ、豊田聖ペテロ聖パウロ、1/14の豊田聖ペテロ聖パウロ、1/28の豊田聖ペテロ聖パウロを修正しました。

2023年も残すところあとわずかになりました。

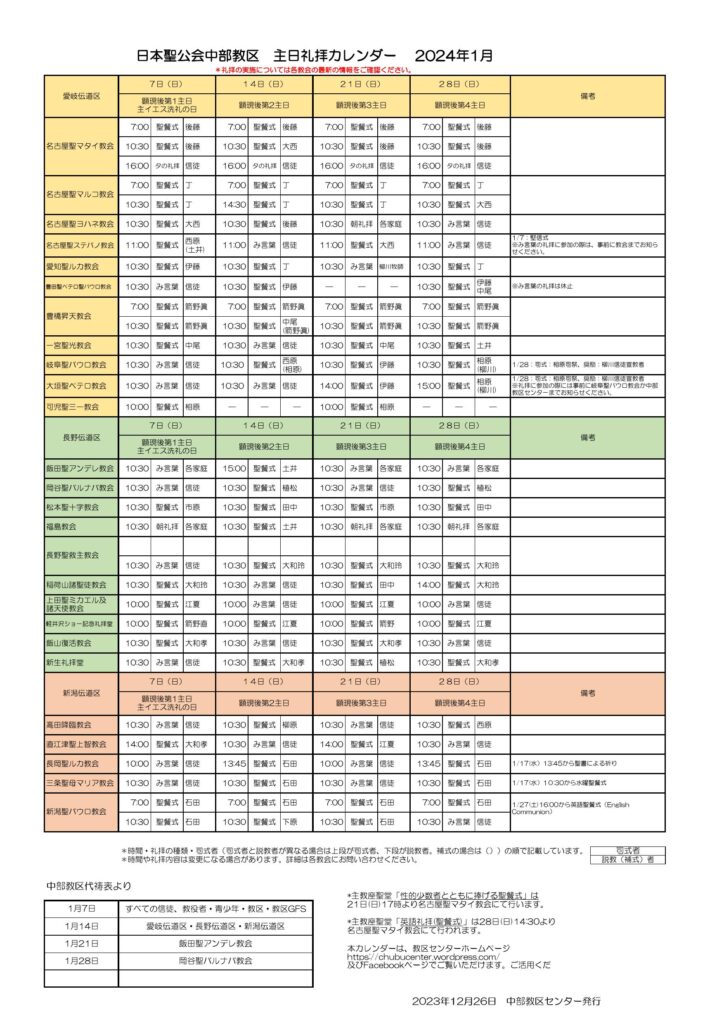

2024年1月の礼拝カレンダーが完成しましたので、お知らせいたします。

皆さまどうぞ良い年末年始をお過ごしください。

1/16修正…1/28の大垣の開始時刻を15:00に修正しました。

12/28修正…1/7の愛知聖ルカ、豊田聖ペテロ聖パウロ、1/14の豊田聖ペテロ聖パウロ、1/28の豊田聖ペテロ聖パウロを修正しました。

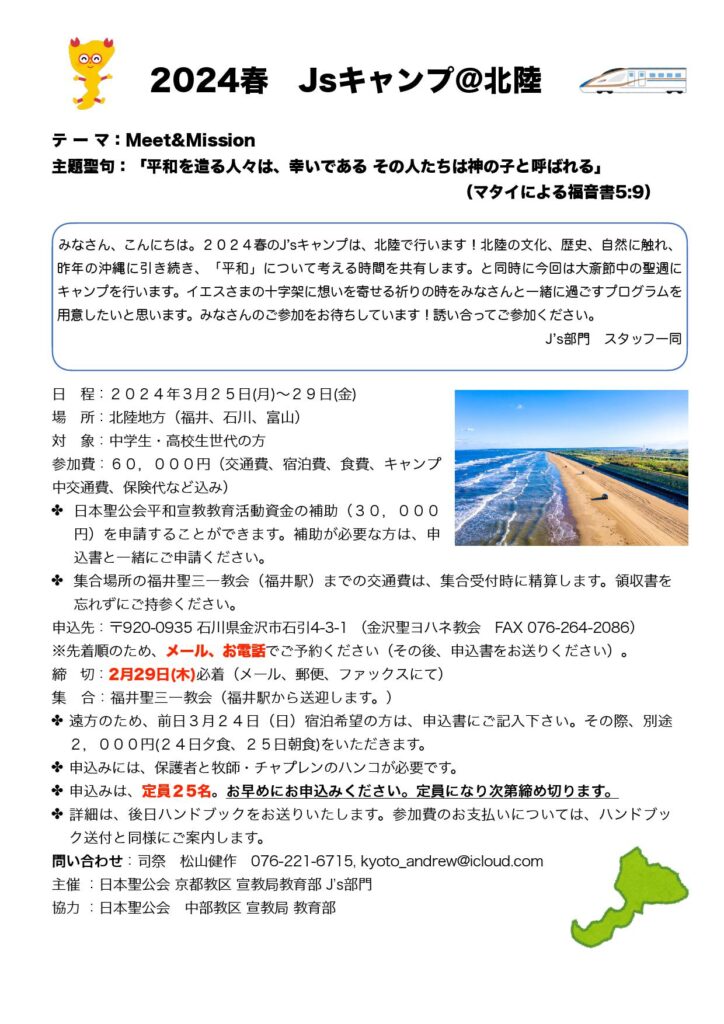

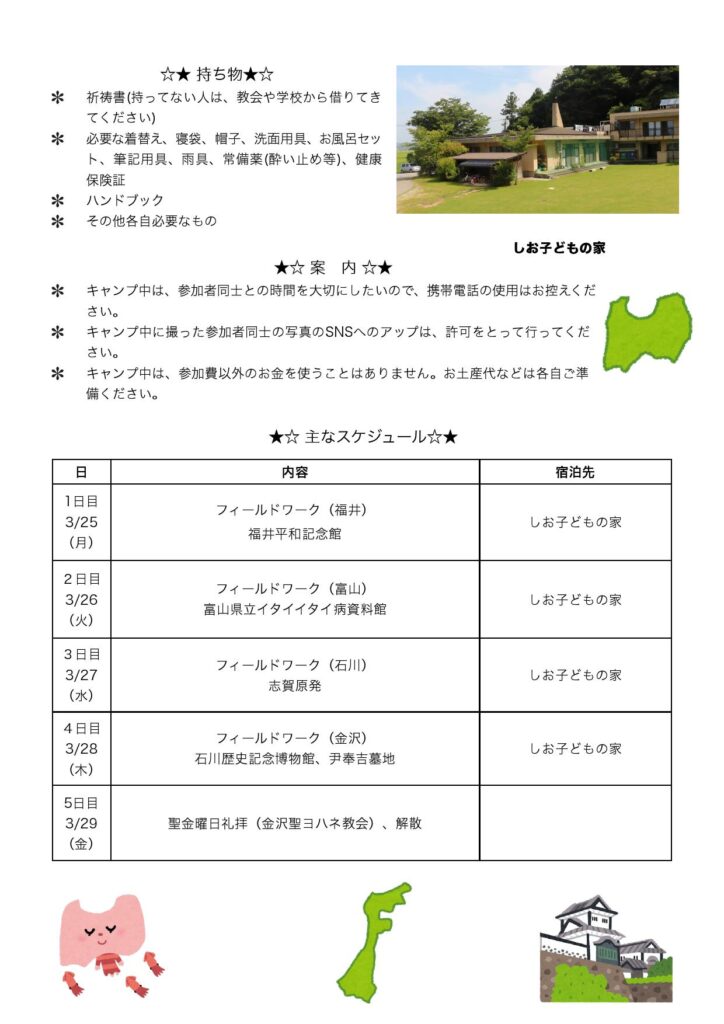

今年も京都教区と一緒にJ’sキャンプを行います。ふるってご参加ください。

*能登半島地震にともない、テーマ及び内容の一部が変更予定です。(日程・場所は予定通り。)

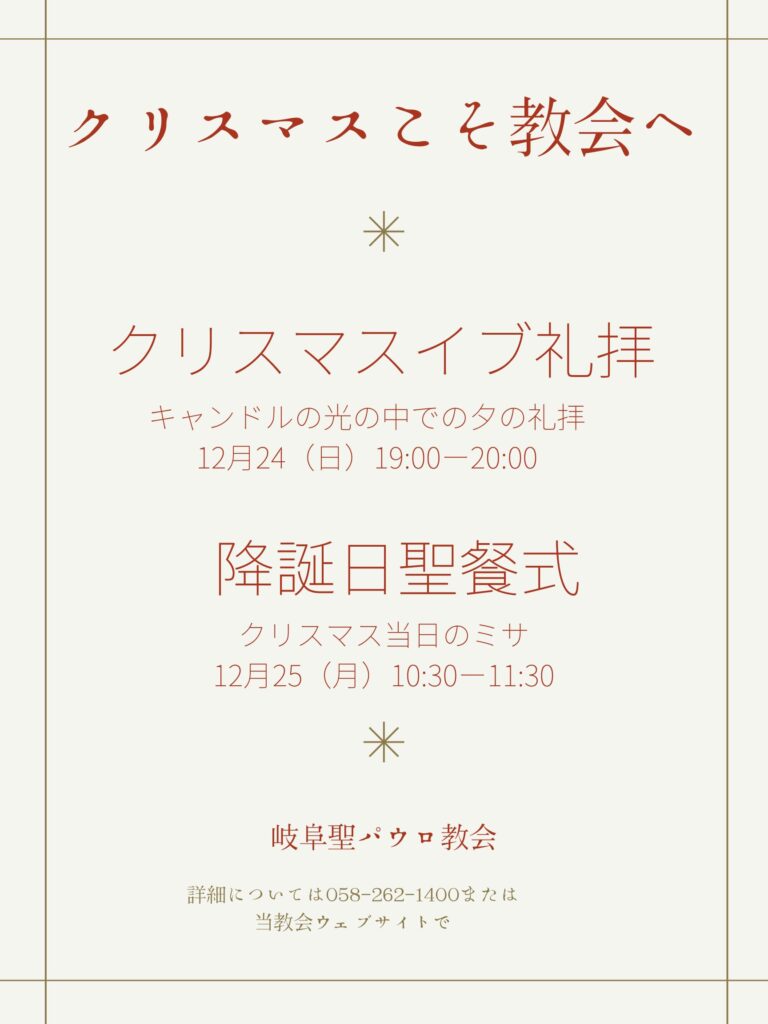

今年のクリスマスは教会で迎えてみませんか?

中部教区のクリスマス礼拝カレンダーをお知らせいたします。

(未定)の箇所は決まり次第更新いたします。

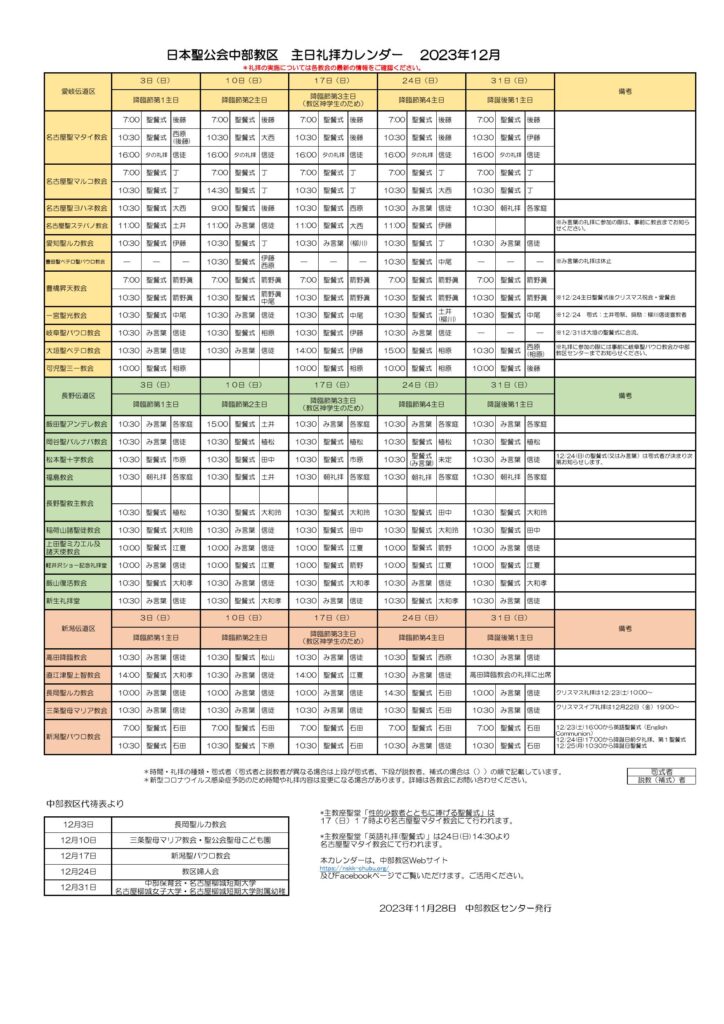

教区会も終わり、教会歴もいよいよ降臨節前主日を過ぎ、年末感が漂ってきました。

12月の礼拝カレンダーが完成しましたのでお知らせいたします。コロナ禍で中止していたクリスマス礼拝カレンダーも今年は作成しましたので、合わせてご確認ください。

中部教区デジタル部は、デジタル技術を生かして教区の諸課題に取り組むことを目的として、昨年の教区会以降に新設されました。部内で検討した課題の一つに、教区や管区からのお知らせがなかなか信徒に行き届かない、というものがありました。おそらく皆様の教会におきましても、管区などからのニュースレターが受付に置かれていても、なかなか手にとって見ることができない、ということがあると思います。

そこで、デジタル部では、こうした不便を解消するため、中部教区の信徒向けにポータルサイトを開設することにしました。ポータルサイトとは、インターネット上に広がっている情報に容易にアクセスするための入り口のようなものです。

中部教区ポータルサイトでは、スマホひとつで、教区報「ともしび」のバックナンバーを読んだり、中部教区に関連する動画を視聴したり、管区のニュースレターを見たりすることができるようになっています。ぜひご活用ください。

ポータルサイトにはパスワードをかけています。その理由は、検索サイトなどによる不特定多数のアクセスを避けるためです。各教会でのパスワードの共有方法ですが、サイトに掲載されている内容は、「教会の受付に置いてあったり掲示板に貼ってあったりするもの」と理解できますので、たとえば週報などでお知らせいただいても問題ありません。(ウェブサイトへの掲載はご遠慮ください。)

このポータルサイトは完成形ではありません。皆様が使いやすいように随時更新して改善していきますので、ご要望などがありましたらデジタル部(連絡先:中部教区センター)までご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

12月24日(日)午後7時から

9つの日課と聖歌によるクリスマスイブ礼拝

*キャンドルの光の中での礼拝です。

司式・説教:牧師 司祭 ヨハネ 相原太郎

12月25日(月)午前10時半から

降誕日聖餐式

司式・説教:司祭 ヨハネ 相原太郎

礼拝はどなたでも自由に参加できます。事前連絡も不要です。

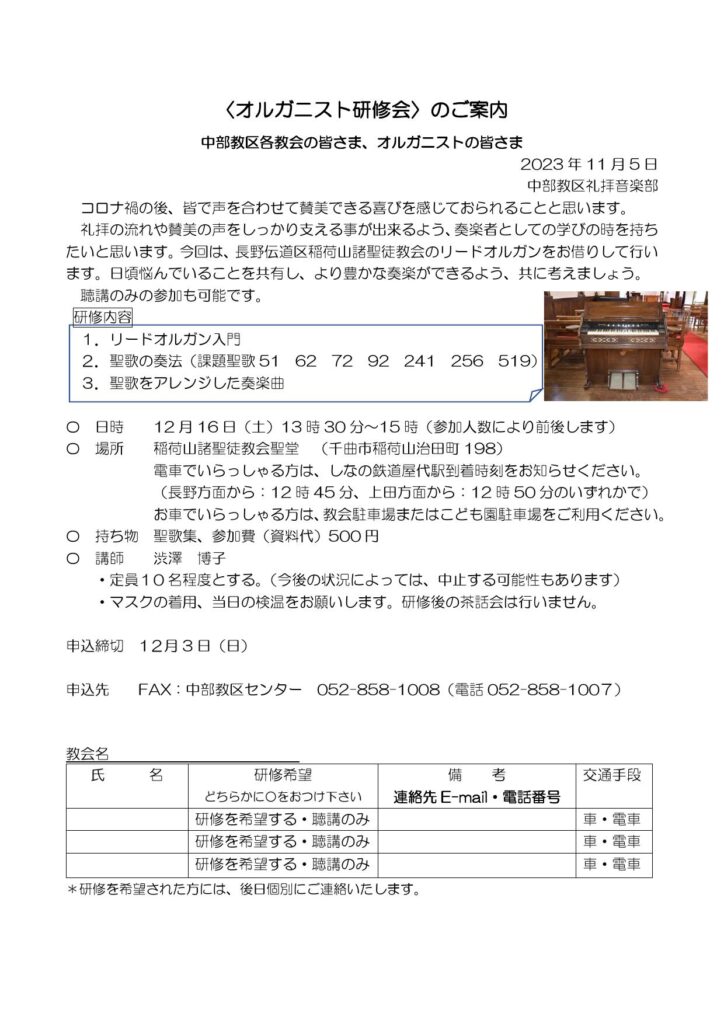

礼拝音楽部からオルガニスト研修会のお知らせです。

教区のオルガニスト研修会が、前回の愛岐伝道区に続き、12月16日(土)稲荷山諸聖徒教会を会場に行われます。

添付チラシをご覧いただき、対象の方にご案内いただけますようお願い致します。

(殊に新潟、長野伝道区。各教会へは中部教区センターよりFAXでお知らせ済み)

課題聖歌は、申込みの際にどの曲を弾かれるか希望を伺います。

(シーズンですのでクリスマスの時期の曲となっています)

また、聴講のみの参加も大歓迎とのことです。

9月17日(日)、18日(月・休)の2日間、上田聖ミカエル及諸天使教会を会場にして、中部教区研修会が開催されました。コロナ禍と昨年の台風による延期もあり、実に4年ぶりの対面での教区研修会となりました。私が教区主教に就任してから初めて、信徒、教役者が一同に会しての研修会でもあり、私自身、本当に励まされ、力を与えられた時でした。

昨年の教区研修会で予定していた、私の「ランベス会議報告」もようやくさせていただくことができました。初日夜の教会ごとのご挨拶も非常に盛り上がり、対面での顔と顔を合わせることの重要性を確信した次第です。

2日目には、丁胤植司祭、相原太郎司祭、大和玲子司祭、土井宏純司祭が、それぞれ明快なプレゼンテーションをしてくれました。教区が置かれる厳しい現実を前にして、茫然とせざるを得ませんが、しかしながら、私は今回の教区研修会で、私たちの中部教区には間違いなく夢も希望も可能性も満ち溢れているということを確信しました。

今回のキーワードは「裸足の宣教」でした。この言葉は、2009年に日本聖公会宣教150周年記念聖餐式説教でローワン・ウィリアムズ第104代カンタベリー大主教が語られたものです。「宣教とは、地面の石くれによって、私たちの現実によって、傷つくこと、私たちの足の皮で直に地面を踏むことをも、進んで引き受けるということなのです。キリストの御足は、人間の歩みから生ずる妨げによって汚され傷つけられ、そして最後に拒絶という釘によって傷つけられるのです」(ウィリアムズ大主教)

「今こそ原点に立ち返り裸足の宣教をしよう!裸足とは貧さを示す〈しるし〉。旅の終わりには必ずや足を洗ってくれる誰かがおられるのだ」

これこそが、今回の教区研修会で私たちが共に確かめたことなのです。