2020年5月31日

主教被選者 司祭 アシジのフランシス 西原廉太

[以下動画の内容をテキストで掲載]

おはようございます。私たちはペンテコステ、聖霊降臨日を迎えました。本日は、聖霊降臨日についてご一緒に黙想の時を過ごしたいと思います。

聖霊降臨日の礼拝の起源は大変古いものです。4世紀頃、エテリヤ(エゲリヤ)と呼ばれる女性が、聖地、エジプト、小アジア、コンスタチノープル一帯の巡礼の旅をしました。その記録、紀行文のようなものが現在でも残されております。それは、『エテリヤ(エゲリヤ)の巡礼記』と呼ばれていますが、11世紀以降、所在が分からなくなっていたのですが、1884年に、スペインのガムリーニという人によって再発見されました。その『エテリヤの巡礼記』には、4世紀当時のエルサレムでは、どのような礼拝が守られていたかが書かれています。それによりますと、聖地では、エピファニー(顕現日)、イースターと共に三大祝日として、今日のこのペンテコステ(聖霊降臨日)が守られていたようです。

西方教会でのペンテコステの礼拝は、当初は立ったまま行われていました。そして、礼拝の中ではアレルヤ唱が何度も唱えられ、また、少なくとも13世紀位までには、“Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)という短い歌(セクエンティアと言いますが)が繰り返し歌われるようになりました。“Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)と繰り返し歌いながら、人々は本当にキリストの息、神の息をその身に感じながら、ペンテコステの祭りを祝っていたのです。

本日の聖霊降臨日の福音書である、ヨハネによる福音書第20章19節以下には、イエスさまの弟子たちが最初にこの聖霊を受けた出来事が描かれています。イエスさまが十字架に架けられ、息を引き取られ、そして墓に葬られてからまだ三日しか経っていない時のことです。弟子たちは、一つの隠れ家に集まり息をひそめていました。彼らもまたイエスの「一味」として追われる身であったのです。彼らは身の危険を感じ、ぶるぶると震えていました。福音書にもこのように記されています。

「弟子たちは、ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。」

彼らは、本当に恐ろしかったのです。不安と絶望に打ちのめされていたのです。ところがその時、驚くべきことが起こりました。イエスさまが、弟子たちの真ん中に立っておられるのです。そして、こう弟子たちに語られました。

「あなたがたに平和があるように。父が私をお遣わしになったように、私もあなたがたを遣わす。」

そのように語られてから、イエスさまは、「聖霊を受けなさい」と、弟子たちに息を吹きかけられた、と記されています。

「聖霊」とは、主イエスの「息」なのでありました。確かに、聖霊とは「息」であります。ヘブライ語で「聖霊」は、「ルアッハ」と言います。これは「息」あるいは「風」を意味します。聖霊とは神の息であり、神の風であります。何か体に受ける力、エネルギーのようなものです。

主イエスの息、聖霊を受けた弟子たちは、この瞬間から、生きる力を回復します。希望を取り戻します。あれほどまでにも、不安と絶望の内に震えていた彼らが、死んだようになっていた彼らが、命を回復したのです。そして、弟子たちは、大胆に主イエスをキリストとして証ししていきます。この力こそが聖霊です。キリストの息、神の息なのです。

イエスの十字架上での死によって絶えたはずの主イエスの福音は、こうしてよみがえりました。神の息を受け、聖霊を体に満たしたこの弟子たちは、再び福音を宣べ伝えていく勇気を取り戻しました。

聖霊は、打ちのめされた者、絶望の淵にある者、痛み、苦しみにある者、疲れた者に与えられる生きる力です。私たちが”Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)と唱える時、私たちは、神の息に満たされ、苦しみや疲れは癒され、明日への希望と勇気が備えられるのです。

預言者エゼキエルがイスラエルの罪に満ちた現実に直面し、腰から砕け落ちた時、神はエゼキエルにこう言われました。「人の子よ、自分の足で立て。」すると、聖霊がエゼキエルの中に入り、エゼキエルを自分の足で立たせた、と書かれています。神の聖霊が息のように彼らの体に入り、自分の足で立たせた、のであります。

さて、実は本日の福音書には、もう一つ非常に大切なことが記されています。それは、20節にあります。イエスは、「そう言って、手とわき腹とをお見せになった」という箇所です。イエスさまは手とわき腹を見せられた。すなわち、十字架上で釘を打ち抜かれた手とわき腹の傷跡をお見せになったのです。

本日の福音書は23節までが読まれましたが、すぐあとの24節以降には、トマスがこのイエスのわき腹の傷に直接手を当てて、主を信じる物語が置かれています。イエスさまは、トマスにこう言われます。

「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。」

そして、トマスはうめくように、振り絞るように言葉を発します。

「わたしの主、わたしの神よ。」

トマスに声をかけられたイエスは、栄光のイエスではありませんでした。復活されたイエスとは、光輝く天の衣をまとい、金の王冠をかぶったイエスではなかったのであります。トマスと弟子たちの前によみがえられた主とは、手に傷を負い、わき腹から血を流し、荊の冠をかぶらされたままの姿であった、のであります。おそらくトマスは実際に、その主の傷に、自らの手で触れたのだと思います。

主イエス・キリストは、傷を負われたまま、よみがえられました。その傷とはいったい何であったのでしょうか。イエスさまは、その短い公生涯の間、虐げられた人々、病める人々、体の不自由な人々、捨て置かれた人々の痛みと傷を自ら負われ、ついには十字架に架かられました。そして、その無数の痛みと傷を担われたまま、主イエスはよみがえられました。まさに、この事実に、トマスはただ、「わたしの主、わたしの神よ」という、この世で、最も短く、同時に最も完全な信仰告白の言葉を発することができたのでありました。

また、イエスさまの手とわき腹の傷は、他ならない、私たちの傷でもあります。イザヤ書第53章には有名な「苦難の僕」の記述があり、よく、イエスの十字架はこの「苦難の僕」とのつながりの中で考えられます。このような記述です。

「見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。」「彼が担ったのはわたしたちの病。彼が負ったのはわたしたちの痛みであったのに」。

イエスさまは、私たちの苦しみ、悲しみをこそ担われ、それゆえに十字架の上で「荊の冠」をかぶせられ、そして、私たちの痛みと傷を負われたまま、よみがえられます。私たちは、それゆえに生きていくことができるのです。

弟子たちは、主の息をその身に感じ、そして主の傷にその手で触れることによって、「わたしの主、わたしの神よ」と証しすることができました。主イエス・キリストの息と傷についての弟子たちの記憶が、その後弟子から弟子へと伝えられ、それがやがてキリストの体としての教会となっていきました。そういう意味では、「教会」とは「イエスの息と傷を記憶し続ける共同体」であると言うことができると思います。その記憶は、今や全世界に伝えられました。2000年の後の今、私たちが聖霊降臨を祝っているのも、主の息と傷についての、弟子たちの具体的な記憶が絶えることなく受け継がれてきたからに他なりません。

今、私たちは、新型コロナウィルス感染症の蔓延のために、今日の聖霊降臨日も、共に礼拝堂に集まることができません。私たちは、教会で、お互いの息も感じることもできず、「主の平和」を互いに手を触れ合いながら交わすこともできません。それは教会としては大変寂しいことです。

けれども、私たちは、そのような状況であるからこそ、2000年前の主の弟子たちを思い起したいのです。彼らも、イエスさまの息を感じ、その傷を手に触れることはできなくなりました。しかし、彼らは、そのあと、主イエス・キリストの息と傷を、「記憶」として、その後の者たちに受け継いでいったのでした。いつかまた、イエス・キリストが、私たちのもとに来られるその時まで、イエスさまの息と傷を記憶しながら、ひたすらに「待つ」ことに生きたのでした。私たちも、このような時であるからこそ、主イエス・キリストの息と傷についての弟子たちの「記憶」を、深いところで黙想したいのであります。

さて、ここに、私が大切にしている一冊の写真集があります。『家族の日記』と題された、小倉英三郎さんという方が撮られたものです。小倉さんのおつれあいである亮子さんが、27歳の若さでガンを宣告され、そして亡くなるまで、小倉さんは最愛の妻と二人の幼い子どもたちにカメラを向け、シャッターを切り続けられました。それが一冊にまとめられたのが、この写真集です(小倉英三郎『家族の日記』未来社、1995年)。

池袋の文芸座という名画座のアルバイトを通して出会われたお二人は、結ばれて鉄平くんという男の子を授かり、幸せな生活を送っておられました。ところが、二人目の子どもがお腹の中にいて、もう直に出産という時に、亮子さんは、第3期の乳ガンであることを宣告されます。出産が済むまでは抗ガン剤などの治療を受けられずに、病状は進行してしまいました。

小倉さんが写真集を作ろうとされた理由が後書きに書かれています。

「彼女が出産を控えた微妙な時期に、深刻な病気を宣告された、ということもあって、私たちには選択の余地も時間的な余裕もありませんでした。私たちは、お互い心の整理もつかぬまま、先行していく運命に追いつこうと必死でした。今まであったはずの日常生活はもうありませんでした。だから行き先のわからない運命にとまどいながらも懸命に生きている、亮子や子どもたちの日々を記録することで、家族の存在を確認したかったのだと思います。亮子にしてみれば、生まれてくる赤ちゃんのこと、1年と10ヶ月、片時も離れずに暮らしてきた鉄平のこと、自分の乳房を失うこと、そしてそんな代償をはらっても油断できない病気のことに、どれだけ心を痛めていたかわかりません。母として、妻として、そして女としてあった自分の居場所を見失って心細くしていたと思います。」

写真集は長男の鉄平くんと、生まれたばかりの青佳(はるか)ちゃんを抱きながら病気と闘う亮子さんの姿が残されています。結局、1994年10月4日のことですが、28歳の誕生日を10日後に控えたその日、早朝、亮子さんは亡くなられました。

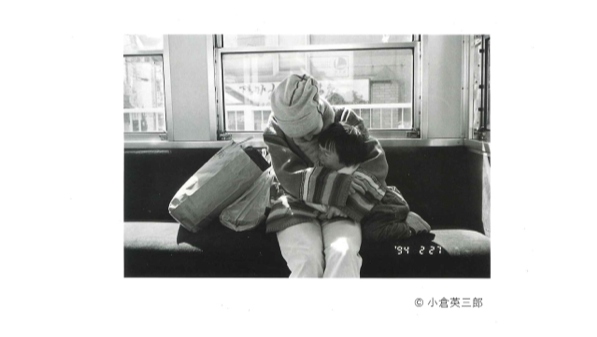

たくさんの写真の中でも、私が最も心を揺り動かされるのが、この写真です。病院から一時帰宅を許された亮子さんが、電車の中で、鉄平くんをぐっと抱きしめて離さない写真です。今日、この写真集をご紹介しようと思いましたのは、私はこの1枚の写真からいろいろな黙想を促されたからです。

イエスさまが弟子たちに息を吹きかけられた時、きっとイエスさまはこんな風に弟子たちの一人一人をぐっと抱きしめられていたのではないか、と思うのです。息は、遠くからでは決して届かない。こんな風に、抱きしめられながら、鉄平くんが体の温もりの中、亮子さんの息遣いをその頬に受けたように、弟子たちもまた主イエスの息づかいを感じていたのではないか、と思うのです。

小倉さんは、あるエッセーの中でこう書かれています。

「妻の手術の傷を直接この手に触れ、そして直面する運命にひきずられるように写真を撮り続けた。そして今、私の手は妻の傷をはっきりと覚えている。一枚一枚の写真は、確かに亮子が生きていたことの大切な証しである。いや今そうやって、亮子は私たち家族の中に生きているのだ。」

写真評論家の飯沢耕太郎さんは、この写真集を、『終わらない家族』と評されました。

弟子たちも、もはやイエスさまとじかに触れあうことが許されなくなったけれども、しかしながら、主イエスの傷をその手にはっきりと覚え続けたはずです。そうやって、主は弟子たちの中に生き続けたのです。確かに、私たちの教会とは、主イエスの息と傷を記憶し続ける、『終わらない家族』であるのかも知れません。私たちも、主の息を頬に感じ、この手に主の傷を覚えて生きていきたい、と思うのです。♰