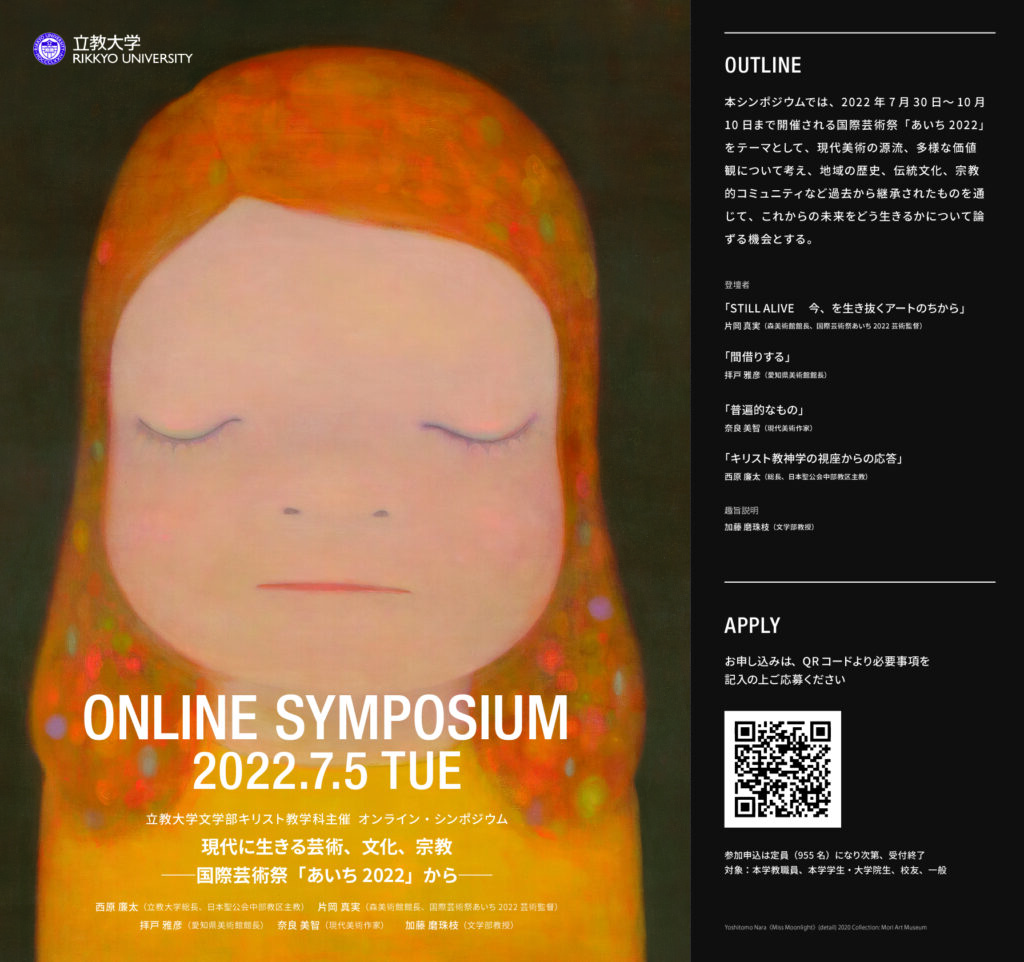

立教大学・文学部キリスト教学科主催の公開シンポジウムのお知らせです。

参加費無料、定員1000人(先着順)となっておりますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

******************

主催:立教大学・文学部キリスト教学科

日時:2022年7月5日(火)18:30~20:45

開催方法:オンライン開催

対象者:本学学生・教職員・校友・一般

申し込み:事前申し込み必要

*以下のwebサイトよりお申し込みください

ウェビナー登録 – Zoom

参加費:無料

定員:1000名(定員になり次第、受付終了)

現在の世界はパンデミックからの回復を目指す一方で、世界情勢の悪化に直面し、人々の日常生活、社会のあり方に対して、新たな提言が求められている。こうした状況のなか、現代美術は多元主義的となり、その活動の場は美術館やギャラリー等の閉じられた空間を越えて、長期的かつ実効的にコミュニティに関わる芸術実践として、社会へ関与する試みが多方面で試行錯誤されている。

本シンポジウムでは、2022年7月30日~10月10日まで開催される国際芸術祭「あいち2022」をテーマとして現代美術の源流、多様な価値観について考え、地域の歴史、伝統文化、宗教的コミュニティなど過去から継承されたものを通じて、これからの未来をどう生きるかについて論ずる機会とする。

【登壇者】

森美術館館長

片岡真実(かたおか・まみ)さん

「STILL ALIVE 今、を生き抜くアートのちから」

ニッセイ基礎研究所都市開発部研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て、2003年より森美術館。2020年より現職。2007~2009年はヘイワード・ギャラリー(ロンドン)にて、インターナショナル・キュレーターを兼務。第9回光州ビエンナーレ(2012年)共同芸術監督、第21回シドニー・ビエンナーレ(2018年)芸術監督、2022年7月30日開幕の国際芸術祭「あいち2022」芸術監督。2014年からCIMAM(国際美術館会議)理事、2020年より会長を務める。

愛知県美術館館長

拝戸雅彦(はいと・まさひこ)さん

「間借りする」

1991年名古屋大学文学研究科博士後期課程美学美術史専攻中退。1992年10月~2008年3月まで愛知県美術館学芸員として勤務し、2021年4月から同館館長。同館開催展「イタリア美術:1945−1995」(1997)、「戸谷成雄ー森の襞の行方」(2001)、「アジアの潜在力」(2005)、など多数企画。ルイジペッチ現代美術館(プラート市、イタリア)開催の日本現代美術展「先立未来(2001)、ソウル市立美術館開催「city_net_asia」(2006)のキュレーションにも関わる。愛知県がトリエンナーレの事業を立ち上げた2008年から9年間、当芸術祭推進室主任を務め、あいちトリエンナーレ2010、2013、2016チーフキュレーターとして従事。

現代美術作家

奈良美智(なら・よしとも)さん

「普遍的なるもの」

1987年愛知県立芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。1993年デュッセルドルフ国立芸術アカデミー修了(Meisterschüler)。2000年までドイツを拠点に活動後、帰国。1995年名古屋市芸術奨励賞受賞、2010年ニューヨーク国際センター賞

受賞、2013年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。主な個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET

ME.」(2001~2002、横浜美術館他、巡回)、「Nothing Ever

Happens」(2003~2005、クリーブランド現代美術館他、巡回)「君や 僕に ちょっと似て

いる」(2011~2012、横浜美術館、青森県立美術館他、巡回)「for better or

worse」(2017、豊田市美術館)、「Yoshitomo

Nara」(2021~2022、ロサンゼルス・カウンティ美術館)他、多数。ニューヨーク近代美術館、ロザンゼルス現代美術館をはじめ国内外の美術館にコレクション多数。

立教大学総長・日本聖公会中部教区主教

西原廉太(にしはら・れんた)さん

「キリスト教神学の視座からの応答」

立教大学文学部キリスト教学科教授

加藤磨珠枝(かとう・ますえ)さん

「シンポジウム趣旨説明」