12月18日(土)に執り行われましたヨハネ相原太郎執事の司祭按手式オンライン配信につきまして、不具合により同時配信ができませんでした。配信をお待ちいただいた多くの皆様に心よりお詫び申し上げます。

なお当日の写真を掲載いたしますと共に、「教区関連動画」にて録画をご覧いただければ幸いです。

中部教区常置委員長 司祭後藤香織

中部教区総主事 諸岡研史

12月18日(土)に執り行われましたヨハネ相原太郎執事の司祭按手式オンライン配信につきまして、不具合により同時配信ができませんでした。配信をお待ちいただいた多くの皆様に心よりお詫び申し上げます。

なお当日の写真を掲載いたしますと共に、「教区関連動画」にて録画をご覧いただければ幸いです。

中部教区常置委員長 司祭後藤香織

中部教区総主事 諸岡研史

「日本聖公会はなぜ11教区なのですか?」洗礼、堅信準備の学びの中などで、よくある質問です。現在、日本聖公会には11の教区がありますが、11教区になったのは1972年にそれまでアメリカ聖公会に属していた沖縄(伝道教区)が日本聖公会に沖縄教区として編入されてからのことになります。日本聖公会のコンパスローズをモチーフとしたエンブレム(左図参照)の中央部にある+が11個なのは、その数を示しています。

それ以前の教区(地方部)構成については、1887年の日本聖公会組織成立時にまで遡り、当初は4地方部(東京、大阪、熊本、函館)でした。その後、1896年に6地方部(東京南部、東京北部、大阪、京都、熊本、函館)となり、1900年代に入り、沖縄教区を除く現在の10教区の礎が築かれましたが、1923年に東京教区と大阪教区が初めて正式な教区とされた以外は、戦時下の国策であった「宗教団体法」などの影響を大きく受けながら、苦悩の中で教区成立に至りました。

一方19世紀後半に開始された聖公会の日本伝道の内実は、アメリカ、イギリス、カナダの主に各宣教団体から派遣された宣教師たちによって担われましたが、教区区域については、元々それぞれの宣教団体の伝道区域として分割されたものであり、日本聖公会として全体的視野に立って定められたものではありませんでした。1967年に著されたC.H.パウルス司祭の言葉がそのことをよく表しています。「日本聖公会の現在の教区制度は永久的なものとは決して考えられていなかったということは、あまり知られていない事実である。それは暫定的に決められたものであって、種々の宣教師団がそれぞれ得手勝手な活動をしないように計画されたものであった。」(『日本聖公会の教区制度に関する歴史的一考察』より)-続く-

12月18日(土)に予定されている司祭按手式は人数を制限して行いますので、下記Youtubeにて動画配信を行います。

皆様のご加祷よろしくお願いいたします。

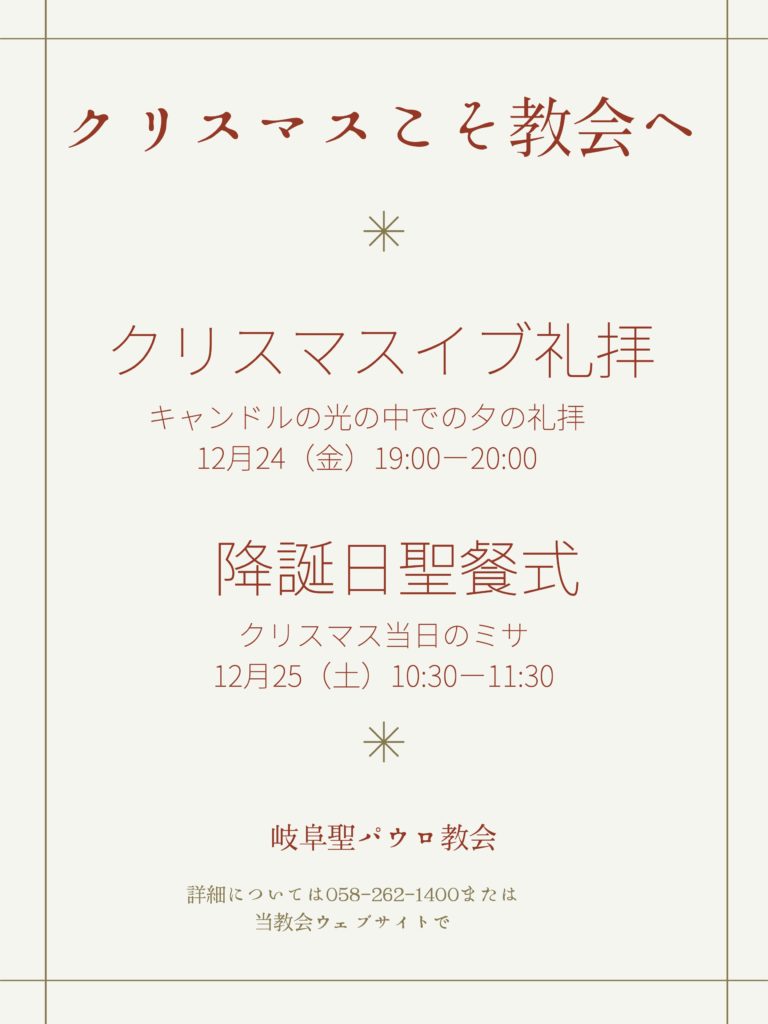

✞12月24日(金)(降誕日前夕)19:00 夕の礼拝(イブ礼拝)

*司式・説教 司祭 ヨハネ 相原太郎(予定)

*イブ礼拝は、ローソクとペンライトの光の中で行われます。

*礼拝の所要時間は40分程度です。

✞12月25日(土)(降誕日)10:30 クリスマス聖餐式

*司式・説教 司祭 ヨハネ 相原太郎(予定)

*礼拝後の祝会(クリスマスパーティー)はありません。

✞12月26日(日)(降誕後第1主日)10:30 み言葉の礼拝

*信徒の司式による礼拝です。

礼拝はどなたでも自由に参加できます。事前連絡も不要です。

聖職按手式の公示が出されました。

按手式はインターネットによる中継も予定されています。

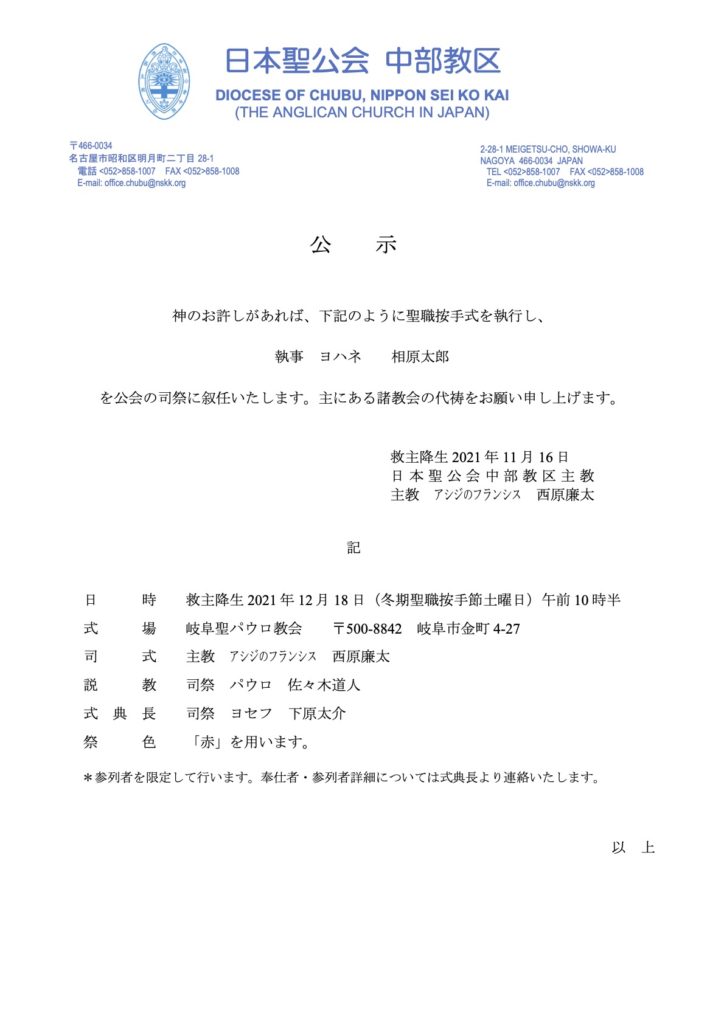

公示

神のお許しがあれば、下記のように聖職按手式を執行し、

執事 ヨハネ 相原太郎

を公会の司祭に叙任いたします。主にある諸教会の代祷をお願い申し上げます。

救主降生2021年11月16日

日本聖公会中部教区主教

主教 アシジのフランシス 西原廉太

記

日時:救主降生 2021 年 12 月 18 日(冬期聖職按手節土曜日)午前 10 時半

場所:岐阜聖パウロ教会 〒500-8842 岐阜市金町 4-27

司式:主教 アシジのフランシス 西原廉太

説教:司祭 パウロ 佐々木道人

式典長:司祭ヨセフ下原太介

祭色: 「赤」を用います。

*参列者を限定して行います。奉仕者・参列者詳細については式典長より連絡いたします。

以上

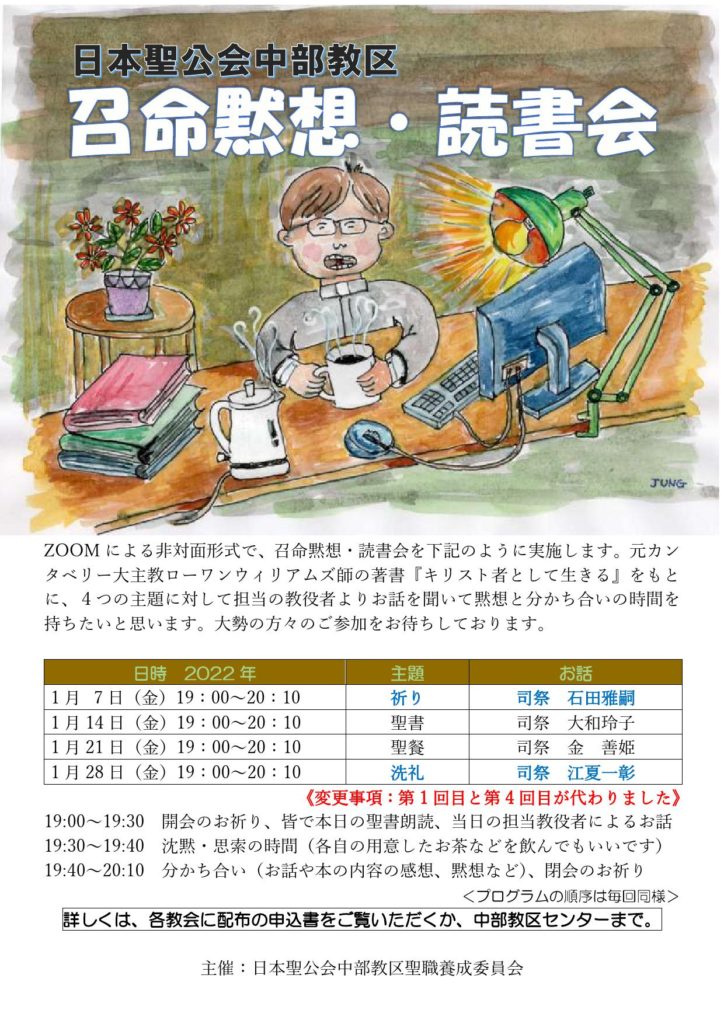

中部教区各教会へ来年1月の召命黙想・読書会のお知らせを発送しました。

申し込み締め切りが10月31日(日)となっておりますので、ご興味がある方はお早めにお申し込みください。

※第1回目と第4回目の主題・講師が代わりました。(12.9修正いたしました)

※中部教区内信徒を対象としておりますが、ご質問・お問い合わせは中部教区センターまでお知らせください。

しばしば「教区としての意見は?」「教会の土地建物はなぜ教区名義なのか?」といった、回答に窮する質問を受けることがあります。そもそも「教区」について私たちはどのように理解したらよいのでしょうか。

残念ながら教区の定義は明文化されてはいませんが、日本聖公会法憲第1条にはこのように記されています。「日本聖公会は主教の司牧する若干の教区より成る管区である。教区は司祭の司牧する若干の教会を包括する。」少し分かりにくい表現とも言えますが、私なりに説明的に言い換えると「日本聖公会において自律した組織(共同体)の基本単位はあくまでも教区である。そして教区の司牧の中心は主教であり、司祭は主教により教区が包括する各教会に牧師として派遣される。」ということであると思います。つまり、教区は主教を中心とした一つの生きた体(信仰共同体)と言えます。ですから、教会の中で一般的に「教区」という表現は主教個人や常置委員会等を指して使用されることが多いように感じますが、本質的には教区に属するすべての信徒、教役者が教区そのものであると私は理解しています。

私たちは洗礼を受けると(あるいは洗礼志願者になると)一つの教会に教籍を置くことになりますが、同時に中部教区に属する神の民〈教区民〉にもなることを大切にできればと思います。このように聖公会にとって不可欠な教区制度ですが、周知のように昨年の10月に開催された日本聖公会第65(定期)総会において、教区の再編をも視野に入れた議案(宣教協働区・伝道教区制の設置)が賛成多数で可決されました。特に各教区を代表する主教たち(主教会)によってこの議案が提出されたことに深い意義を感じるのです。

主教補佐

司祭 テモテ 土井宏純

中部教区報『ともしび553号』(2021年9・10月号)より

先日、高田降臨教会を訪問した時のことです。ベストリーに古い文書の入った小さな額縁が掛けられているのに気づきました。それには1910年12月4日の日付があり、「日本聖公会高田講義所」開設資金の3分の1は、カナダ・トロント聖ジョージ教会の篤信なる女性教役者の遺言による寄附であり、残りはトロント大学の「トリニチー學院」の神学生たちからの寄附であったことが記されていました。

1919年に来日し、後に岡谷聖バルナバ教会を創立したホリス・ハミルトン・コーリー司祭が、日本で最初に派遣されたのも、この高田の教会でした。私が、トロントにあるカナダ聖公会アーカイブスを調査した際に、コーリー司祭が当時のハミルトン主教に宛てた直筆の手紙を発見したのですが、そこにはこう書かれていました。

「高田、月曜日、2月6日、1922年。親愛なる私の主教さま。あなたの優しいお手紙に、心から感謝いたします。ハミルトン夫人が、素敵な本物のカナダのチーズを送ってくださったことにも、心からの感謝をお伝えしたく思います。懐かしい故郷の音が聴こえてきそうでした。私たちは、これまで、私たちの棒給で何とか生活できてきましたし、借金もありません。しかしながら、こちらに来て以来、常に、私たちの月給は、次のお給料をいただく10日も前には尽き果ててしまいます。例えば、私たちは、こちらに来てからというもの、服の一つも買えていないのです」

この一枚の書簡には、宣教師たちの、慣れない土地、決して豊かではない生活の中で、しかし、そのまさしくそれぞれに与えられた「ミッション」に、誠心誠意取り組む姿があります。今の私たちがあるのも、100年前のカナダ聖公会のみなさんの祈りと支え、そして、こうした宣教師たちの「苦闘」があったからこそであることを、心に刻みたいのです。