主教職を担う上でのお恵みは数多くありますが、私にとって「牧師任命式」はとりわけ大切な機会となっています。先月も名古屋聖マルコ教会の牧師として任じた丁胤植司祭と、新潟聖パウロ教会に派遣した石田雅嗣司祭の牧師任命式を執り行わせていただきました。

主教は聖所の入り口に立ち、新任牧師は教会委員代表に伴われて主教の前に立ちます。司祭は会衆の前で、この地での新しいミッションを果たすことを約束し、この司祭を牧師とすることを支持するかとの主教の問いかけに、声を合わせて「支持します」と応答します。続いてみな、神の前に跪き、司祭按手の際の嘆願を唱えます。

そして主教は、新任牧師に聖書、祈祷書、法憲法規を渡し、この人が、み言葉を宣べ、人々の中で祈る者となり、教会を牧し、整える者となることを切に願い求めます。さらには、教会委員が全会衆を代表して聖堂の鍵を委ね、すべての人に教会の扉を開くように促します。

今秋には宣教協議会が予定されていますが、10年前の宣教協議会で提示された〈ていねいな牧会と宣教〉とは、まさしくそれぞれの牧師が「牧師任命式」での誓いを誠実に果たし、会衆信徒がその牧師を全力で支え、共に宣教・牧会を担うことに尽きるのです。

丁胤植司祭のお父さまは、癌のため、今年1月に残念ながら主のもとに召されました。丁先生は、末期診断を受けられたお父さまと最後の時を過ごすために昨年12月に韓国に戻られました。自宅の玄関で丁先生を見送られたお父さまは、突然、息子が日本での宣教の働きをしっかりと担い切ることができますようにと、丁司祭のために祈り、祝福されたとのことです。

丁胤植司祭の牧師任命式の時に、そこには間違いなく、お父さまの祈り、励ましもありました。まさしく感謝と感動に満たされた時であったのです。

未分類

京都教区・信徒の集い2023のご案内

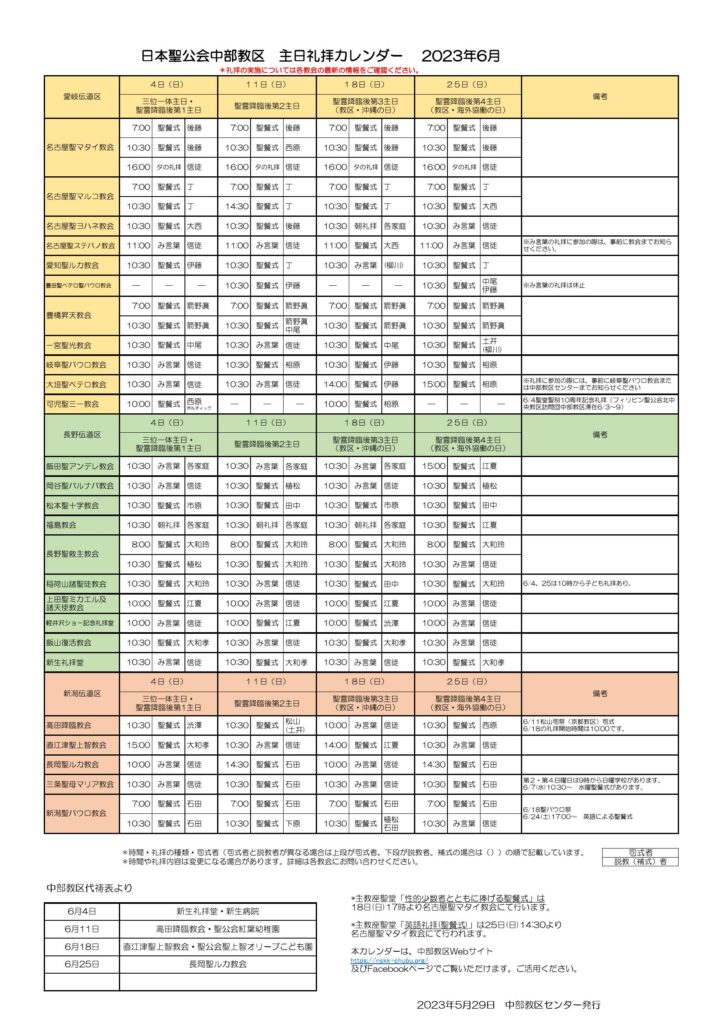

礼拝カレンダー2023年6月号

いつも教区Webサイトをご覧いただきありがとうございます。

6月から礼拝カレンダーを教区Webサイトにてお知らせすることになりました。

お気に入り登録をされている方は、変更をお願いいたします。

※6/13修正…大垣聖ペテロ教会備考欄に追記しました。

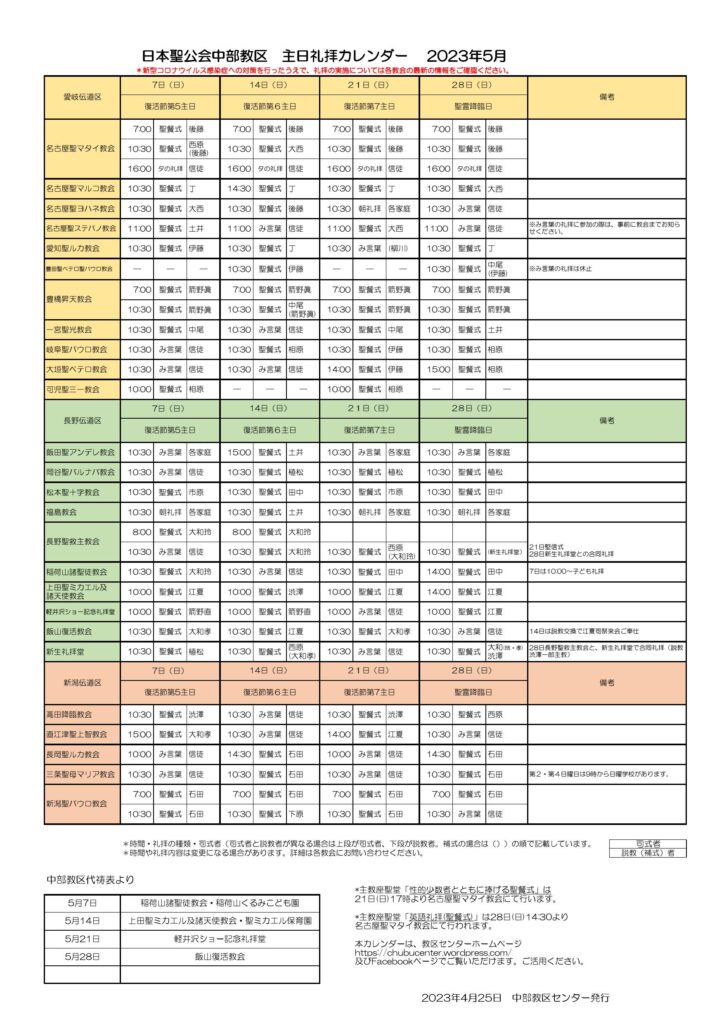

礼拝カレンダー2023年5月号

各地の学校や施設では新しい年度を迎えられ、そろそろ新生活も慣れた頃でしょうか。

気候が安定せず体調を崩しやすくなっていますが、皆さま体調に気を付けて引き続き過ごしてまいりましょう!

さて、5月の礼拝カレンダーが完成しましたので、お知らせいたします。ご確認よろしくお願いいたします。

※5/1修正…5/7の名古屋聖マルコ教会の聖餐式の時間を修正しました。

青年たちの声に聴く神の福音

敬愛するパウロ塚田道生司祭が、去る2月9日の早朝、主のもとに召されました。90年にわたる地上でのご生涯でした。私は1987年から名古屋学生センターのスタッフとして招いていただいて以来、塚田道生先生には大変お世話になりました。私の学問や大学という場での指導は塚田理司祭であり、道生先生にはキリスト者としてのぶれない生きざまの重要性を教えていただきました。

名古屋学生センターは信仰の観点から学生、社会への批判精神を持ち、同時に教会へも批判的でしたが、センター自身も時に厳しい批判に曝されました。塚田先生は、このように振り返っておられます。

「批判的な人たちは学生センターが教会や聖職に批判的な青年を育て、教会の存在基盤を揺るがす不要な存在と思っていたようです。肯定的な人たちは社会問題や思想などに敏感な学生達の感性と純粋な問題提起を受け止めようとしました。〈過激派〉などの差別的な批判も沢山聞きましたが、自分を絶対化し、異質者を排除する思想は福音信仰からそれる律法主義です。未熟であっても、純真な青年の批判とそれへの応答が大切なのです。変動の激しい時代には、自由で率直な批判の声の中で神の福音を聴くことができるのです。批判と自己批判の相互作用がお互いを成長させて行きます。この相互作用に対応するためにはネットワークの繋ぎ役としての場が必要です。21世紀には、教会への批判はこれまで以上に厳しさを増すでしょう。それに応える場としての役割が広がると思います」

塚田先生のこの言葉に触れる時に、他ならない私自身が、道生先生によって方向づけられ、育てられ、励まされていたことにあらためて気づかされるのです。

今年の夏には、日本聖公会全国青年大会が計画されています。私たちは青年たちが発する声の中に主の福音を聴くようにと招かれているのです。

中日本宣教協働区:各教区代祷表(2023年度)

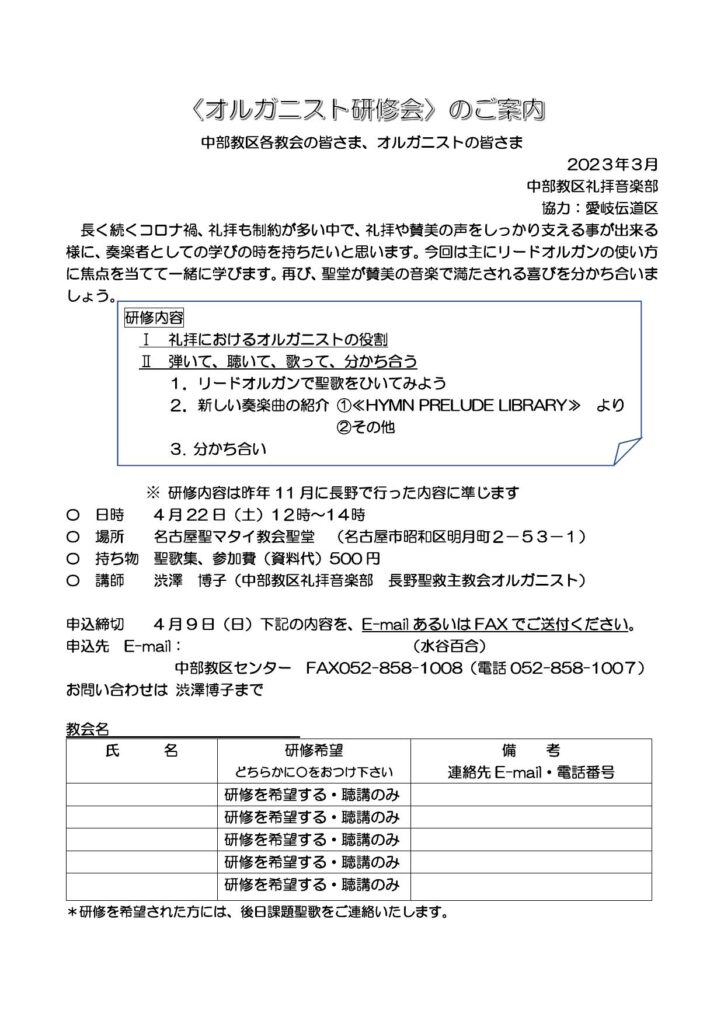

中部教区オルガニスト研修会

〈オルガニスト研修会〉のご案内

中部教区各教会の皆さま、オルガニストの皆さま

2023年3月

中部教区礼拝音楽部

協力:愛岐伝道区

長く続くコロナ禍、礼拝も制約が多い中で、礼拝や賛美の声をしっかり支える事が出来る様に、奏楽者としての学びの時を持ちたいと思います。今回は主にリードオルガンの使い方に焦点を当てて一緒に学びます。再び、聖堂が賛美の音楽で満たされる喜びを分かち合いましょう。

研修内容

Ⅰ 礼拝におけるオルガニストの役割

Ⅱ 弾いて、聴いて、歌って、分かち合う

1.リードオルガンで聖歌をひいてみよう

2.新しい奏楽曲の紹介 ①≪HYMN PRELUDE LIBRARY≫ より

②その他

3. 分かち合い

※ 研修内容は昨年11月に長野で行った内容に準じます

〇 日時 4月22日(土)12時~14時

〇 場所 名古屋聖マタイ教会聖堂 (名古屋市昭和区明月町2-53-1)

〇 持ち物 聖歌集、参加費(資料代)500円

〇 講師 渋澤 博子(中部教区礼拝音楽部 長野聖救主教会オルガニスト)

申込締切 4月9日(日)※詳細は各教会に発送のチラシをご確認ください。

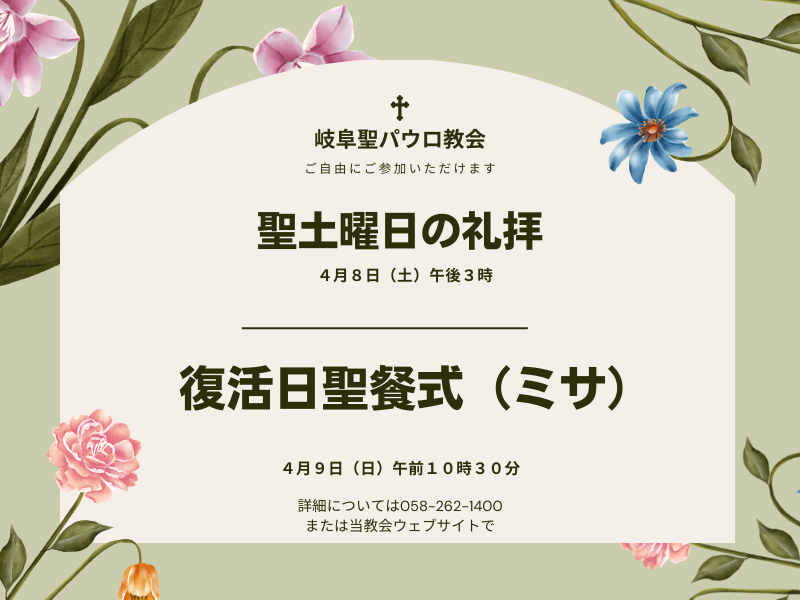

イースターのご案内

2022年4月8日(土)午後3時 聖土曜日の礼拝

*司式 司祭 ヨハネ 相原太郎

2022年4月9日(日)午前10時30分 復活日聖餐式(ミサ)

*司式・説教 司祭 ヨハネ 相原太郎

礼拝はどなたでも自由に参加できます。事前連絡も不要です。