暑い暑い夏が来ました!皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

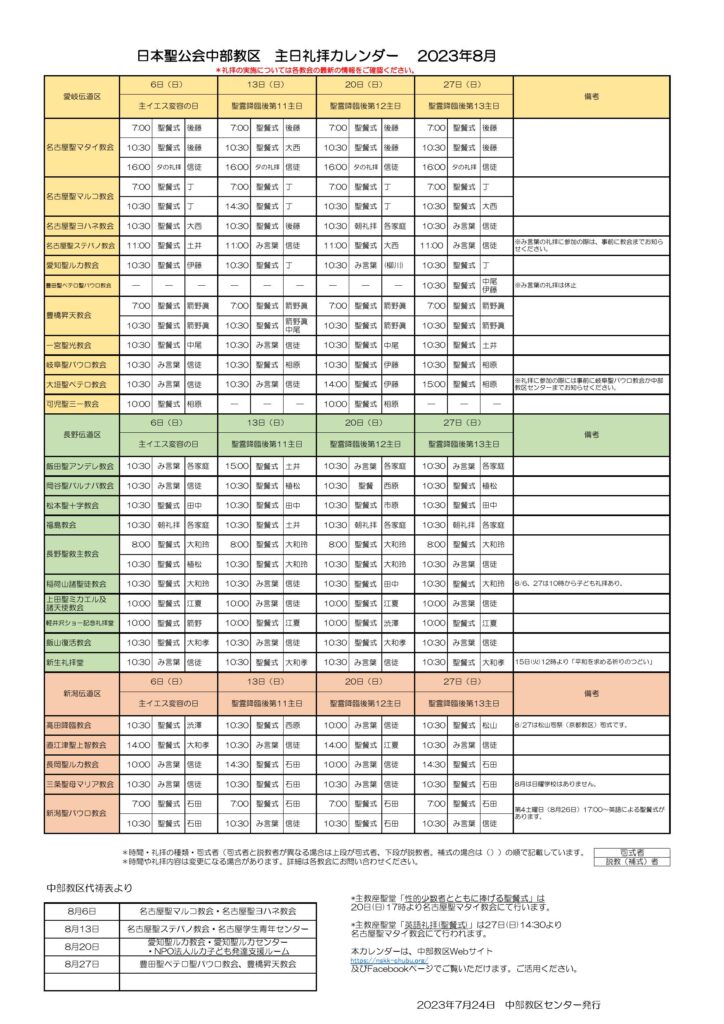

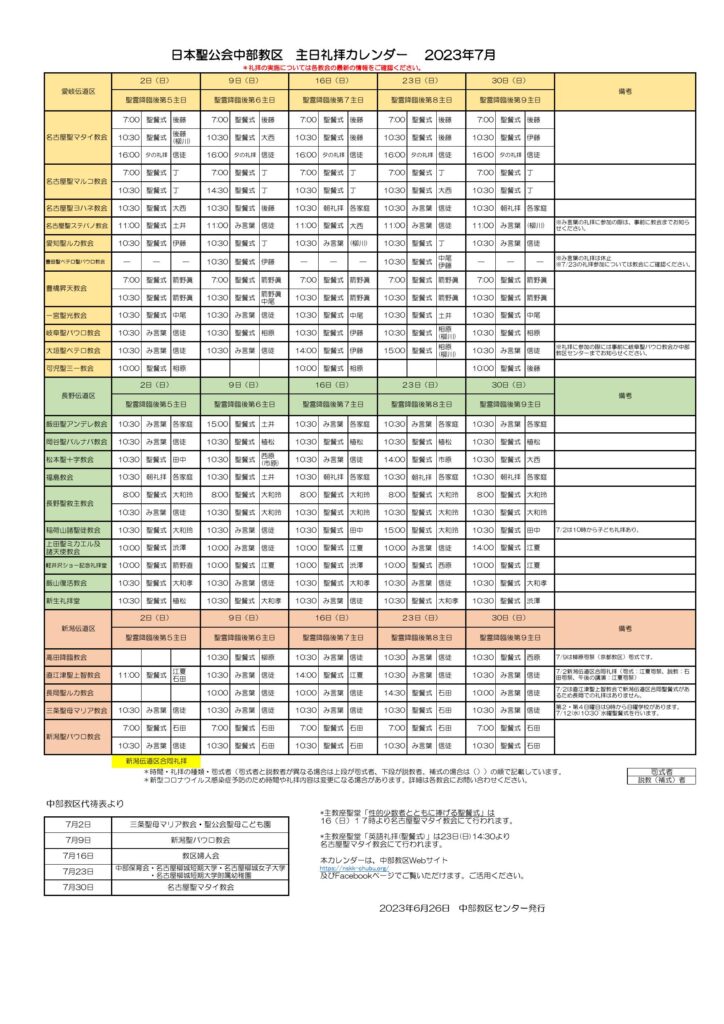

礼拝カレンダー8月号も完成しましたのでお知らせいたします。

教区報「ともしび」の発送に合わせて少し早めの発行に変更いたしましたので、ともしびと一緒に各教会へも到着する予定です。

※7/27修正・・・8/6の松本聖十字

暑い暑い夏が来ました!皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

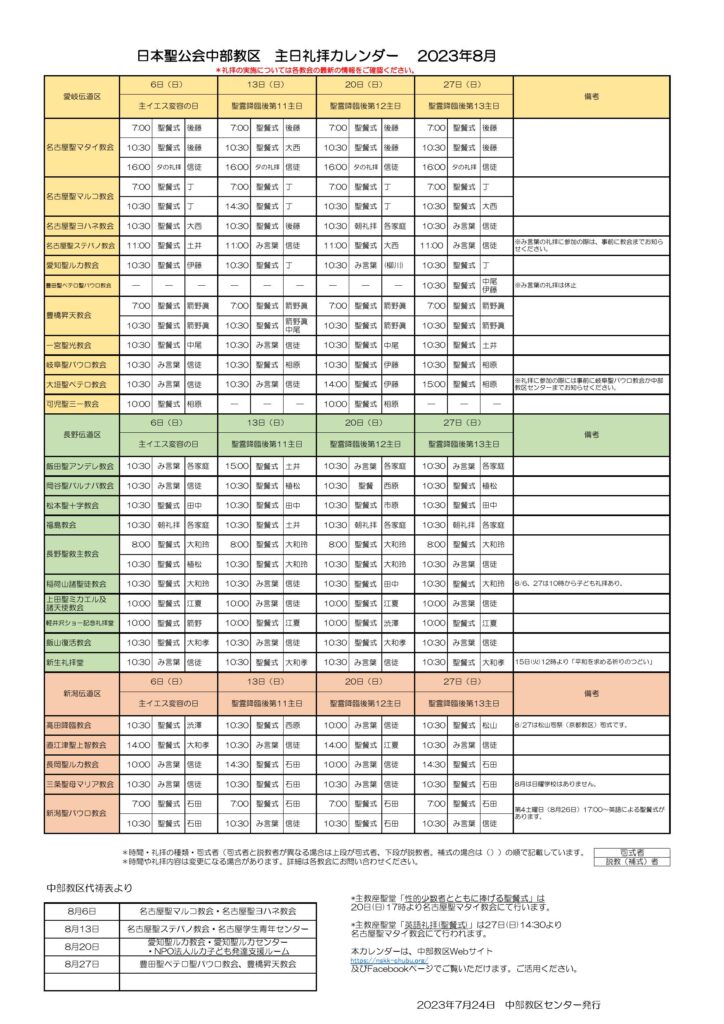

礼拝カレンダー8月号も完成しましたのでお知らせいたします。

教区報「ともしび」の発送に合わせて少し早めの発行に変更いたしましたので、ともしびと一緒に各教会へも到着する予定です。

※7/27修正・・・8/6の松本聖十字

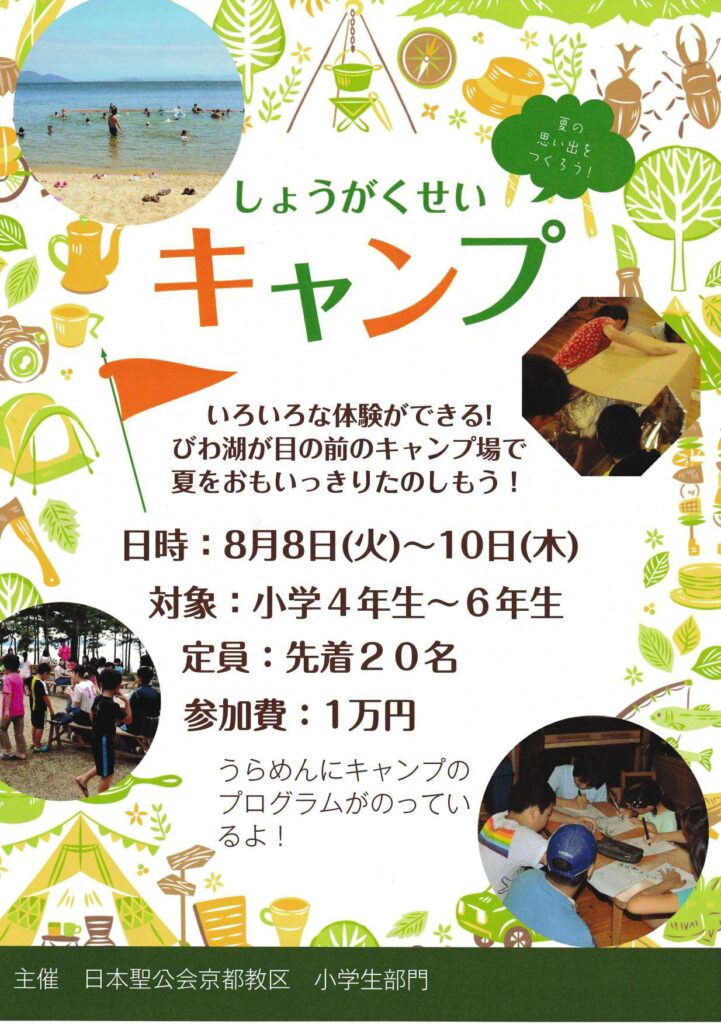

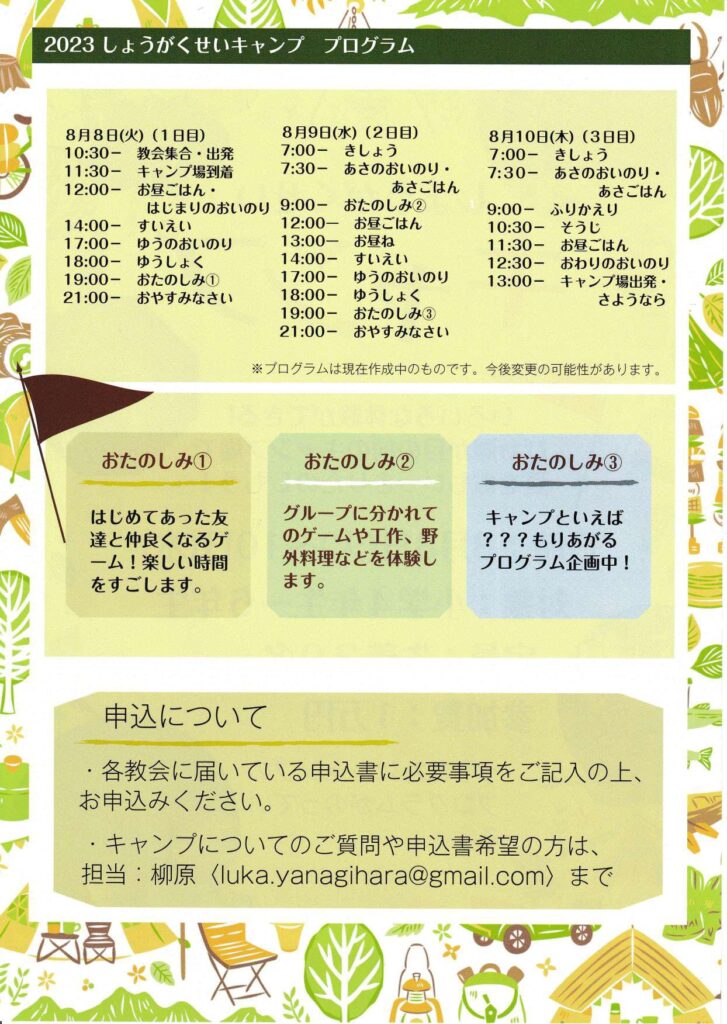

京都教区さんより、「小学生キャンプ」のお知らせをいただきました。

〇 対象が小学4~6年生となっておりますので、基本的には、保護者の責任において京都教区センターまたは北小松研修所まで送り迎えをしていただきますよう、お願いします。

〇 チラシに「遠方より参加される方には交通費の補助を考えています」とあります。中部教区からの参加者に対しても、同様の対応を検討しています。

キャンプのスタッフも募集しているということですので、関心のある信徒さんがいらっしゃいましたらどうぞお知らせください。

※申し込み用紙が必要な方は、中部教区センターまでお問い合わせください。

今、世間ではChatGPTが話題になっています。ちなみに、

「日本聖公会の宣教を強めるためにはどうすれば良いですか?」とChatGPTに尋ねてみたところ、2秒ほどで以下の回答が返ってきました。

「いくつかの方法が考えられます。例えば、①教会内外の人々とのコミュニケーションを深め、信仰や教会の活動について誠実に伝えること。②教会のある地域や社会に対する牧会的働きをていねいに実践し、地域の課題や世界の課題に関心を持ち、協力して取り組むこと。③SNSなどを活用し、日本聖公会の歴史や教理、礼拝や祈りなどについて分かりやすく紹介すること。④他のキリスト教団体や宗教団体との対話や協働を進め、エキュメニズム(教会一致)や宗教間平和への貢献を目指すこと。これからも神さまの導きと愛に従って、日本社会に福音を伝える使命を果たしていくことができるように祈っています」

いかがでしょうか。実にまっとうな助言です。この通り、しっかりできれば、日本聖公会の宣教は間違いなく発展することでしょう。ではAIで得られないものとは何なのでしょうか。私は、それは、個々、具体的な教会や社会という現場での、言葉にもならないような一つひとつの出会いであり、沈黙であり、祈りなのだろうと確信しています。

先日、ある教会での聖餐式。Kさんというご高齢の信徒さんが、車椅子に乗って久しぶりにご出席くださいました。娘さんのお話では、教会に来ていることもあまりはっきり認知できていないということでした。しかしながら、私がKさんにパンを陪餐した時です。「アーメン」という口の動きと共に、Kさんの顔がくしゃくしゃになり、いっぱいの涙を流されたのです。

こんな「奇跡」の物語について、AIは決して語ることはありません。今秋の日本聖公会の宣教協議会では、こうした物語をたくさん分かち合うことができればと願っています。

あっという間に1年の折り返し時期となりました。今年の梅雨はしっかり雨が降っている印象の東海地方ですが、コロナ禍が明け、イベントなども再開されつつあり、どのような夏になるのか、ワクワク(ハラハラ?)しています。

皆さま体調に気を付けてお過ごしください。

※6/28修正…7/30の名古屋聖ヨハネ、松本聖十字

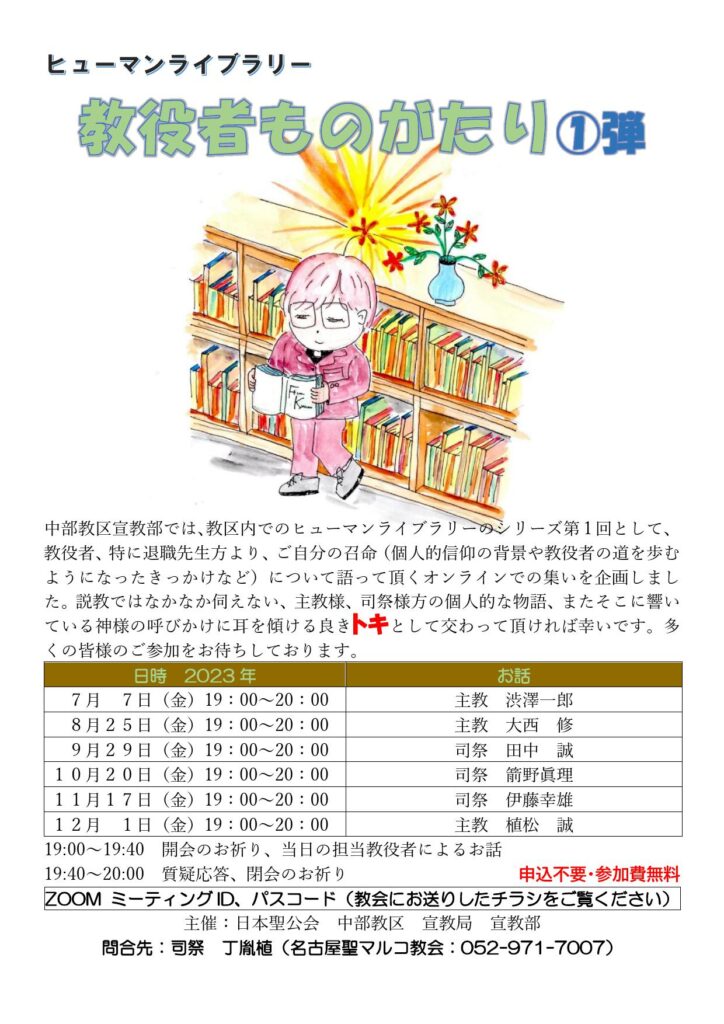

中部教区宣教部では、教区内でのヒューマンライブラリーのシリーズ第1回として、教役者、特に退職先生方より、ご自分の召命(個人的信仰の背景や教役者の道を歩むようになったきっかけなど)について語って頂くオンラインでの集いを企画しました。説教ではなかなか伺えない、主教様、司祭様方の個人的な物語、またそこに響いている神様の呼びかけに耳を傾ける良きトキとして交わって頂ければ幸いです。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主教職を担う上でのお恵みは数多くありますが、私にとって「牧師任命式」はとりわけ大切な機会となっています。先月も名古屋聖マルコ教会の牧師として任じた丁胤植司祭と、新潟聖パウロ教会に派遣した石田雅嗣司祭の牧師任命式を執り行わせていただきました。

主教は聖所の入り口に立ち、新任牧師は教会委員代表に伴われて主教の前に立ちます。司祭は会衆の前で、この地での新しいミッションを果たすことを約束し、この司祭を牧師とすることを支持するかとの主教の問いかけに、声を合わせて「支持します」と応答します。続いてみな、神の前に跪き、司祭按手の際の嘆願を唱えます。

そして主教は、新任牧師に聖書、祈祷書、法憲法規を渡し、この人が、み言葉を宣べ、人々の中で祈る者となり、教会を牧し、整える者となることを切に願い求めます。さらには、教会委員が全会衆を代表して聖堂の鍵を委ね、すべての人に教会の扉を開くように促します。

今秋には宣教協議会が予定されていますが、10年前の宣教協議会で提示された〈ていねいな牧会と宣教〉とは、まさしくそれぞれの牧師が「牧師任命式」での誓いを誠実に果たし、会衆信徒がその牧師を全力で支え、共に宣教・牧会を担うことに尽きるのです。

丁胤植司祭のお父さまは、癌のため、今年1月に残念ながら主のもとに召されました。丁先生は、末期診断を受けられたお父さまと最後の時を過ごすために昨年12月に韓国に戻られました。自宅の玄関で丁先生を見送られたお父さまは、突然、息子が日本での宣教の働きをしっかりと担い切ることができますようにと、丁司祭のために祈り、祝福されたとのことです。

丁胤植司祭の牧師任命式の時に、そこには間違いなく、お父さまの祈り、励ましもありました。まさしく感謝と感動に満たされた時であったのです。