去年の秋、軽井沢高校の社会科の先生から12月に社会科の授業の中で、明治以降のキリスト教について、特に軽井沢や長野県に関係したお話をしてもらえないかという依頼をいただきました。大和孝明司祭と相談し私が行くことになり、軽井沢図書館にも出かけ準備しました。当日、事務室で受付を終えると職員の方が社会科の教務室まで案内してくれました。実は少しドキドキしていたので、気持ちをはぐらかすように「生徒さんは全部で何人ぐらいなんですか」と話しながら、授業中の寒い廊下を歩いて行きました。3階の教務室へ行くと担当の先生が迎えてくださり、その日はお休みだった先生の席で授業時間まで待ちました。待っている机の横には何かの授業で使うのか、新聞の切り抜きが沢山積んであって学校の職員室らしい雰囲気に目がキョロキョロします。時間になって話をするクラスに向かう途中、すれ違う生徒さんたちが挨拶してくれます。休み時間中、冗談言い合っている生徒の声や次のクラスに走っていく足音が響いている校舎の雰囲気は、高校生時代を思い出させる空気を感じました。10人ほどのクラスでしたが、聖公会の特徴や宣教師の働きと医療、教育、社会福祉における様々な働き、また信徒の人々の出会いをお話ししました。その働きや出会いは、アメリカンフットボールなどスポーツの発展や日本の山岳紹介など観光やレジャーへ今の私たちにつながってきたこと。とくに長野県ではショー司祭やウォーラー司祭、コーリー司祭、また多くの宣教師の働きによって出会った人々が看護師に、あるいは伝道師として歩いた佐藤国三郎師(後に万平ホテルを創業)のように聖職者の道を歩む神様の働きに加えられ、「身体と心、そして魂に苦しみや悩みを持つ人々と共に裸足のような姿勢で歩んで」きた話を聞いてもらいました。生徒さんに書いてもらった感想には、人と対等な立場で接していく宣教師たちの人々への関わりを大切にする姿に共感したと言う言葉がありました。生徒の皆さんがこれから関わっていく多くの人との繋がりは、新しい考えや文化、街並みを造っていく力になるものと思います。聖霊はザカリアを満たし、神の憐れみの心によって「曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に指している者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く」と語らせました。昨年、中部教区は宣教150年を迎え、私たちは踏み出していく新しい一年に思いを向けています。今回のために図書館に行った時、ジョン万次郎の小説も借りてきました。万次郎たちを無人島から助け出したホイットフィールド船長は、万次郎に「地図」というものを見せます。見慣れない文字がたくさん並んでいるものを見つめて、万次郎は「地図は…招待状のようです」と言います。「読めないけれど、〝みにこい〟と書いてあるんだと思います。」と答える場面がありました。彼自身の好奇心や勤勉さ、才能は多くの人達と出会う恵みとなります。私たちも主イエスの御言葉による「地図」を私たちの心に与えられています。この「地図」を心の中に広げ、人々に出会っていく道を共に歩いていきたいと思います。151年、新しい一年が主と共にありますように。

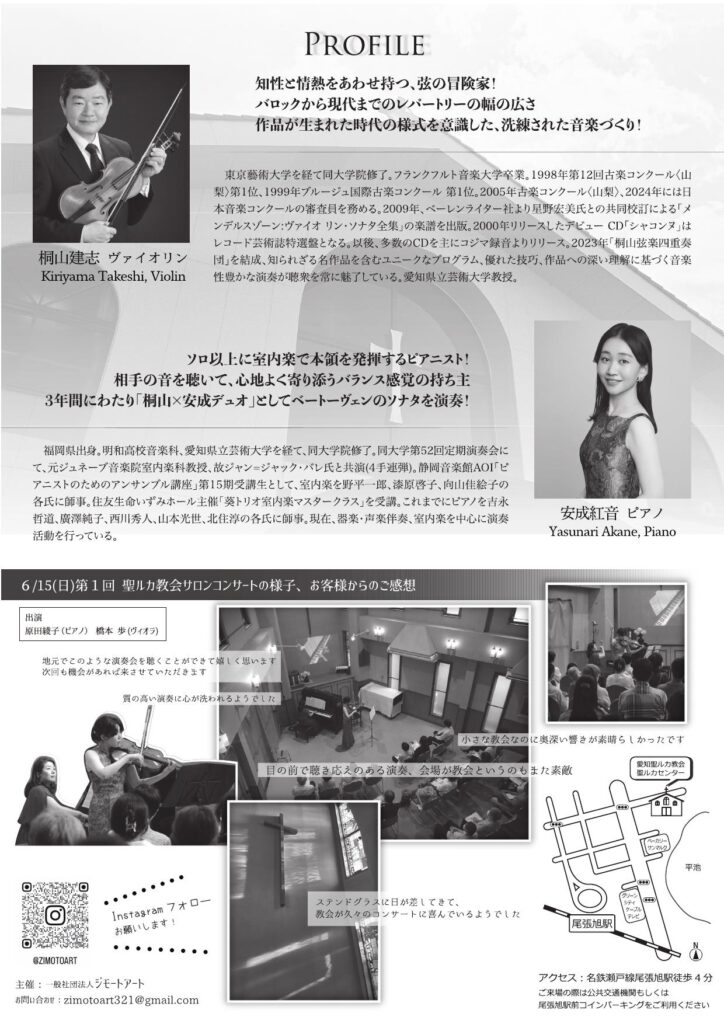

司祭 マタイ 箭野直路

(旧軽井沢ホテル音羽ノ森チャプレン・軽井沢ショー記念礼拝堂協働)