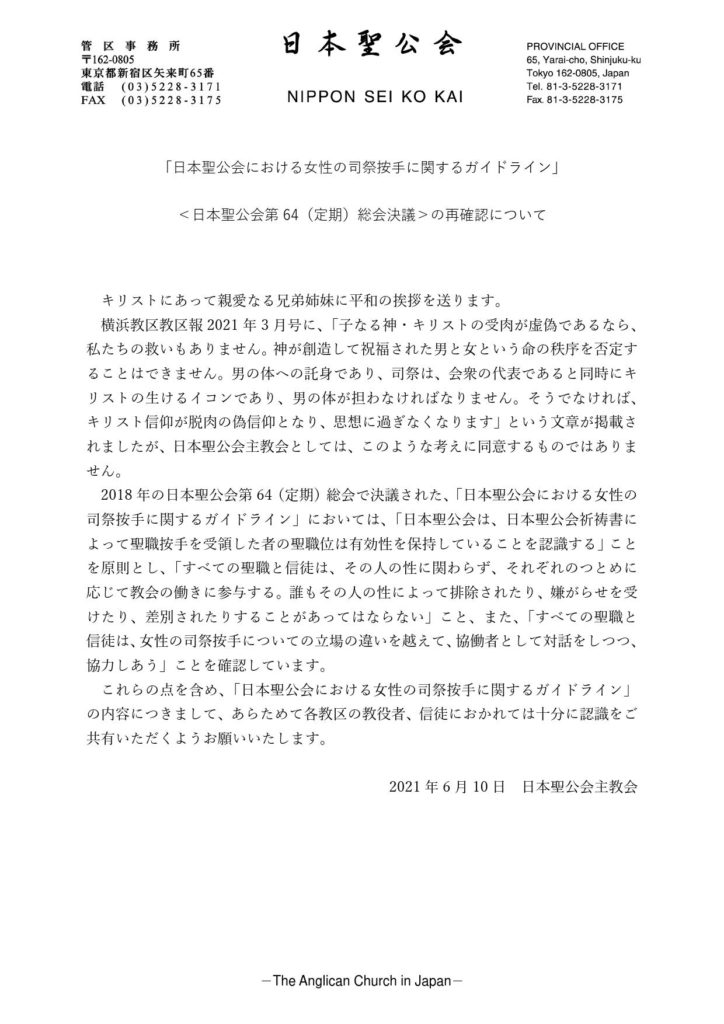

6月10日付で日本聖公会主教会より『「日本聖公会における女性の司祭按手に関するガイドライン」<日本聖公会第 64(定期)総会決議>の再確認について』の声明が出されました。210610_seimei.pdf (nskk.org)

中部教区報「ともしび」に掲載された西原廉太主教による連載エッセイや巻頭メッセージ、関連するお知らせなどを掲載しています。バックナンバーもご覧いただけます。(肩書きは執筆当時のものです)

6月10日付で日本聖公会主教会より『「日本聖公会における女性の司祭按手に関するガイドライン」<日本聖公会第 64(定期)総会決議>の再確認について』の声明が出されました。210610_seimei.pdf (nskk.org)

去る3月20日(土)に開催されたキリスト新聞社主催のオンライン配信イベント「コロナ時代に問う『神学+教育2.0』」に、いずれも畏友の同志社大学の小原克博教授、関西学院大学の中道基夫教授と共に、パネリストとして参加しました。各パネリストが奉仕する大学の現状や、オンラインかリアルかという二者択一の議論を超えて、「ポストコロナ」のキリスト教、学校、教会が生きる道について語り合いました。私も小原先生や中道先生からさまざまな気づきを与えられました。

中道先生は、「オンラインによって、教会に集まる意味や礼拝の本質が問われることになったと同時に、これまで多忙であった牧師が信徒と共に学ぶ時間が取れるようになり、普段は仕事などで主日に教会に行くことが困難な人々に対しての宣教のチャンスが生まれたのではないか」と指摘されました。小原先生は、「礼拝とは説教を聴いていれば良いというものではなく、教会はキリストの体であり、すべての者がキリストの体につながっていることを再確認する場である。そう考えるとき、本当にオンラインで十分なのか考える必要がある。私たちはあえて自由を放棄して、毎週教会に集っている。不自由で不便な教会には、世の中にはないものが教会にはあるのだということを示し続けなければならない」と問われます。

私は聖公会の立場から、北海道教区の植松誠主教さまの牧会実践を紹介しながら、一人ひとりへの丁寧な顔と顔を合わせた聖餐を通した具体的なつながりが、私たちにとっていかに重要なものであるかを強調させていただきました。

新型コロナウイルス感染症パンデミックという危機を経験した私たちが、社会に通用する言葉で、新しい神学をどのように語っていくのかが、教会の宣教的・社会的責任であるという点で、私たちは一致しました。

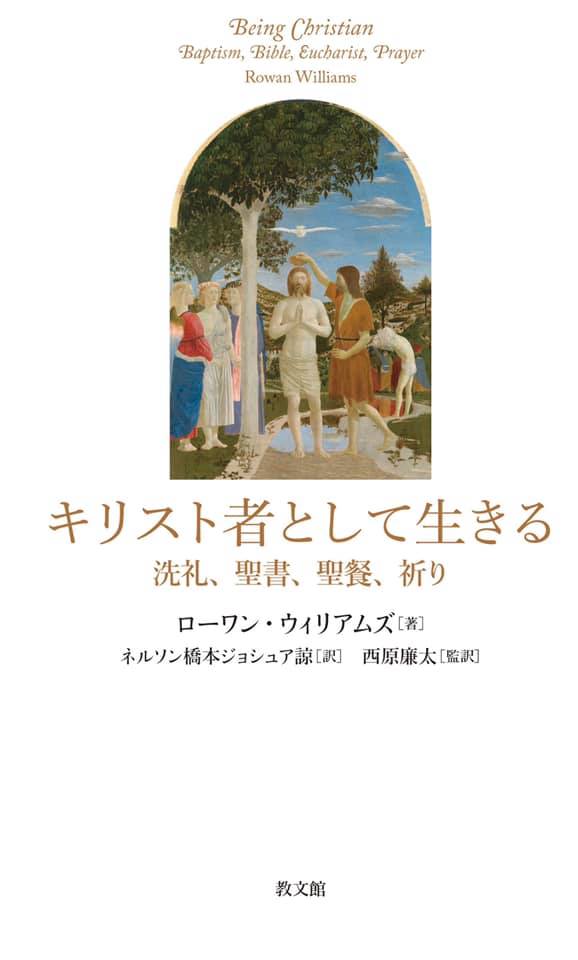

中部教区の西原廉太主教が監訳をおこなった「キリスト者として生きる」がこの度教文館より出版されました。西原主教からの本の紹介と、「[月刊]キリスト教書評誌『本のひろば』」に掲載された東京教区笹森田鶴司祭の書評とあわせてご紹介いたします。

****

西原主教からのコメント

ローワン・ウィリアムズ第104代カンタベリー大主教の深い神学とスピリチュアリティが溢れる素晴らしい書です。黙想の手がかりとしても、お勧めいたします。

「人々が最も危険にさらされている場所、人々が最も混乱し、傷つけられ、貧しくされたところに、キリスト者の姿をきっと見いだせるのです」「もし洗礼を受けることがイエスのいるところに導かれることであれば、洗礼を受けた人は目的を見失った人々のその混沌と貧しさへと導かれます」

ローワン・ウィリアムズ<著>『キリスト者として生きる ―洗礼、聖書、聖餐、祈り― 』ネルソン橋本ジョシュア諒<訳>・西原廉太<監訳>(教文館、2021年)

***

「イエスと共に歩み出す勇気をくれる一書」 <評者>笹森田鶴

わたしは霊的に飢え渇いていました。同様に身体的にも疲れ果てていました。そのことを周囲に気づかれないように振る舞うために、できるだけ沈み込まないで日々を送る努力を無意識にし続けていました。そのような時に本著に出会うことになり、わたしは自身の信仰の根本を問われ、チャレンジと同時に深い慰めを受けることになりました。むしろ、沈み込むことの意義とそのままでも立ち上がっていく力を与えられたのです。

本著は、前カンタベリー大主教(イングランド聖公会の最高責任者)ローワン・ウィリアムズ師の、カンタベリー大主教退任後に同大聖堂で行われた聖週の定例公開講座の講演に基づいています。タイトルにあるように「キリスト者として生きる」上で必要不可欠で根本的な4つの要素−洗礼、聖書、聖餐、祈り−について、読者がそれぞれ思い巡らすことに招いてくれる著作です。聖書と教父たちの言葉に基づいた幅広い見識と深い洞察力をもって、しかも読者が理解しやすい語りかけによって構成されています。すばらしい人生を送るための考察でも指南書でもなく、あくまでも混沌としたこの世界の中でキリスト者として生きることの意義といのちの本質について語ります。

たとえば洗礼の項目において、著者はイエスのいのちと死にあずかるということの具体的な生き様を提示します。洗礼によってキリスト者が真の人間への回復への道のりを歩むことができるために、イエスはわたしたち人間の混沌の世界−人びとが最も危険にさらされている場所、最も混乱し、傷つけられ、貧しくされたところ−に降りてこなければならなかったと言います。そしてそのような無防備なイエスに従うということは、キリスト者が自身の人生の混沌に気づき、同時に他者の壊れた人間性に巻き込まれ、「貧しく、汚染され、壊れた世界の中心に置かれている意味」を受け止めることだと繰り返します。そのような世界に身を置き、リスクを追う時、聖霊を受ける準備が整えられるというのです。

これらは、著者が前職に就いていた折の世界中の危機や困難の中に生きる人びととの出会いを通して確信をもって語られる言葉です。その意味でコロナ禍を経験する以前の講座であるにもかかわらず、現代の混沌の状況の中にあるキリスト者にとって根源的な問いかけや示唆を与えてくれます。

世界的な感染症のパンデミックによって全く違う日常の生活や信仰生活を余儀なくされているキリスト者にとって、今この世にキリスト者として生きる意味や自らの柱を再確認するための必読書です。個人でもグループでも読みすすめることを手助けする「振り返りやディスカッションのために」という問いも項目ごとに用意されており、さまざまな使用が可能になっています。

本著は信仰の旅をしている誰にとっても重要な霊的なダイレクションを指し示してくれます。おそらくわたしはこれから何度もこの本を読み返し、それまでの道筋を振り返りながら初心に戻らされる信仰の旅を過ごすことでしょう。

(ささもり・たづ=日本聖公会東京教区司祭)

***

尚、購入希望の方は中部教区センターでも若干取り扱いがございます。お問い合わせください。

主教としての働きをはじめて、あらためて感謝なのは、教区の一つひとつの教会を訪問できることです。降臨節には、実に30年ぶりに一宮聖光教会を訪れる機会が与えられました。現在、聖堂の新築中ですが、旧聖堂での主教司式の最後の聖餐式を信徒のみなさまと共におささげすることができました。

礼拝前、聖堂前の植え込みに、少し錆びた恐竜のオブジェが置かれているのを発見しました。信徒さんに伺うと、それは長い間司牧された菊田謙司祭の娘さんで、かつて私が名古屋学生センターの主事をしていた頃からの青年仲間の片岡真実さんが作られた、大学の卒業制作だとのことでした。

真実さんは今や世界的なキュレーターとなられ、現在、東京・六本木にある森美術館の館長や国際美術館会議会長を務められています。先日も森美術館の特別展を、片岡館長直々のご案内で鑑賞させていただきました。1月5日付け朝日新聞夕刊にも一面を使って真実さんのインタビュー記事が掲載されていましたが、その中で印象深かったのは、「名前『真実』は新約聖書の一節に由来する」と記されていたことです。

昨年末、2022年に開催される国際芸術祭「あいち2022」(旧「あいちトリエンナーレ」)の芸術監督を、真実さんが担われることが発表されました。その記者会見の中で、未来のみならず過去の多様な人類の歴史にも光を当て、新型コロナウイルスや、人種、ジェンダー、民族的な差異に対する差別や不平等などの課題を、現代の問題としてとらえ対峙していくことの大切さを強調された上で、こう語られたのです。

「生きることは学び続けること。未知の世界、多様な価値観、圧倒的な美しさと出会うこと」

私は、これはまさに彼女の「祈り」なのではないかと思います。私たち教会が語るべきメッセージのひとつが、ここにあります。

キリスト新聞社主催<オンライン鼎談:コロナ時代に問う「神学+教育2.0」>に西原主教も登壇しました。

YouTube動画が公開されていますので、ご視聴ください。

***以下、主催者サイトより***

オンライン化がもたらすキリスト教の“希望”とは?

長引くコロナ禍で、すでに語り尽くされた感のある「新しい教会様式」。礼拝や授業のオンライン化がもたらしたものは何だったのか?

形骸化する「エキュメニカル」運動の課題を克服し、この危機を前向きな原動力に変えていくための知恵とは?

オンライン(バーチャル)かオフライン(リアル)かという二者択一の議論を越えて、これまでの教会、神学の課題と向き合い、単なる「延命措置」「対症療法」に留まらない展望はどこに見出せるのか――。

新年度を前に、キリスト教主義学校で教育、実践神学に携わる識者が集い、改めてコロナ時代の宗教、学校、教会が生きる道を模索しました。牧師や信徒、非信徒の垣根を越えて、苦難に満ちた現代社会の要請にも応えつつ新たな価値を創り上げるため、ぜひご視聴ください。

00:08:10~ 各校の現状とコロナ禍対応の実際

00:26:50~ 教育現場のオンライン化がもたらした最大の変化は?

00:58:34~ 教会のオンライン化に対する期待度は?

01:36:38~ コロナ時代のキリスト教・神学でカギを握るのは?

【登壇ゲスト】

・小原克博 こはら・かつひろ 1965年、大阪府生まれ。同志社大学大学院神学研究科博士課程修了。博士(神学)。現在、

同志社大学神学部教授、神学部長・神学研究科長、良心学研究センター長。専門はキリスト教思想、宗教倫理学、一神教研究。先端医療、環境問題、性差別などをめぐる倫理的課題や、宗教と政治およびビジネス(経済活動)との関係、一神教に焦点を当てた文明論、

戦争論などに取り組む。神道および仏教をはじめとする日本の諸宗教との対話の経験も長い。

・中道基夫 なかみち・もとお

1960年、兵庫県生まれ。 関西学院大学大学院神学研究科博士課程前期課程修了、修士(神学)。ハイデルベルク大学神学部、博士(神学)。現在、

関西学院大学神学部教授、神学部長・神学研究科。 専門は実践神学。宣教学に関心を持ち、アメリカから伝えられたキリスト教、

特にキリスト教葬儀が日本の宗教や文化と出会いどのように受容され、変容したかというインカルチュレーションの問いに取り組む。その関連から、礼拝学、牧会学へと関心を広げている。

・西原廉太 にしはら・れんた 1962年、京都府生まれ。京都大学工学部卒業。立教大学大学院文学研究科組織神学専攻修了。博士(神学)。4月より立教大学総長。日本聖公会中部教区主教。専門は、アングリカニズム(英国宗教改革神学)。世界教会協議会(WCC)中央委員。

キリスト教学校教育同盟理事長。16世紀以降の英国宗教改革神学

、現代アングリカニズム・エキュメニズム、とりわけ職制論・教会論・宣教論を中心に、それらの現代的意義と課題を研究している。

カナダ聖公会ケベック教区のブルース・マイヤーズ主教は私の長年の親友でもあり、昨年の主教按手式にもZoomでご臨席くださいました。この度、マイヤーズ主教は、ケベック教区の大斎節プログラムとして、毎主日、マイヤーズ主教と親しい世界各地の主教とのビデオ・インタビューを収録し、教区の信徒・教役者に配信されています。毎回の構成は、その主教が属する教区や国の歴史、宣教課題や状況について、また、当日の聖書日課・福音書についての黙想の分かち合いとなっています。3月14日の大斎節第4主日は、日本聖公会中部教区主教の私がインタビューに招待され、楽しい時間を持つことができました。マイヤーズ主教のご許可を得て、中部教区のウエブサイトでも共有させていただきます。英語のみで、日本語字幕はつけていませんが、私の話の内容は、日本聖公会、中部教区のみなさんは良くご存知のことばかりです。日本におけるコロナ禍の状況、教会の対応、日本聖公会形成の歴史について、またカナダ聖公会の働き、岡谷聖バルナバ教会創立をめぐる、ホリス・ハミルトン・コーリー司祭(カナダ聖公会・ケベック教区ご出身)の物語、当日の聖書日課(日本聖公会の聖書日課と箇所は異なります)のヨハネによる福音書第3章14節~21節をめぐる黙想(リフレクション)などを語っています。カナダ聖公会ケベック教区とは今後もますます深いつながりを持つことができればと願っています。コロナ禍が落ち着き、海外にも再び自由に行けるようになりましたら、私たち日本聖公会中部教区のルーツでもあるカナダ聖公会、とりわけトロント教区やケベック教区を、信徒のみなさんとご一緒に訪問する「巡礼の旅」などが実現できればと考えています。

日本聖公会中部教区 主教 アシジのフランシス 西原廉太

新主教コラムのタイトルを『麦畑』とさせていただきました。私が聖公会神学院在学中、教区のみなさまへほぼ隔月でお送りしていましたお便りのタイトルが『麦畑』でした(法用主教さまからは「毒麦」と茶化されていたのですが)。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年10月24日の主教按手式において、私は日本語、英語、韓国語でご挨拶をさせていただきました。それぞれ内容は異なるのですが、韓国語で何を話していたのか、とのご質問を多数頂戴しましたので、以下にその概要を紹介します。

「私自身、今から40年ほど前に出会った韓国の聖公会、エキュメニカル青年たちとの関係において、多くのことを学んできました。中部教区も1995年に韓国聖公会ソウル教区と姉妹教区関係を締結し、深い相互交流を支援してきました。19

96年、日本聖公会は総会で『聖公会の戦争責任に関する宣言』を採択しました。その中で、戦時における日本国家の植民地支配と侵略戦争を支持、黙認した責任を認めて、その罪を告白しました。その後、日本聖公会は、韓国聖公会から多くの司祭さまたちをお迎えすることができ、日本全国で宣教活動に大きなご貢献をしてくださっています。この中部教区でも、丁胤植司祭さま、金善姫司祭さまが熱心に牧会にあたられています。これからも、ますます日本聖公会中部教区と韓国聖公会、そしてエキュメニカルで多彩な交流を深めてまいりたいと願っています」

今、日本聖公会はどこの教区においても、韓国からの司祭さま方の存在なしには宣教・牧会は不可能です。しかし、このことが実現している意味とその歴史を、私たちは常にしっかりと意識しておきたいのです。

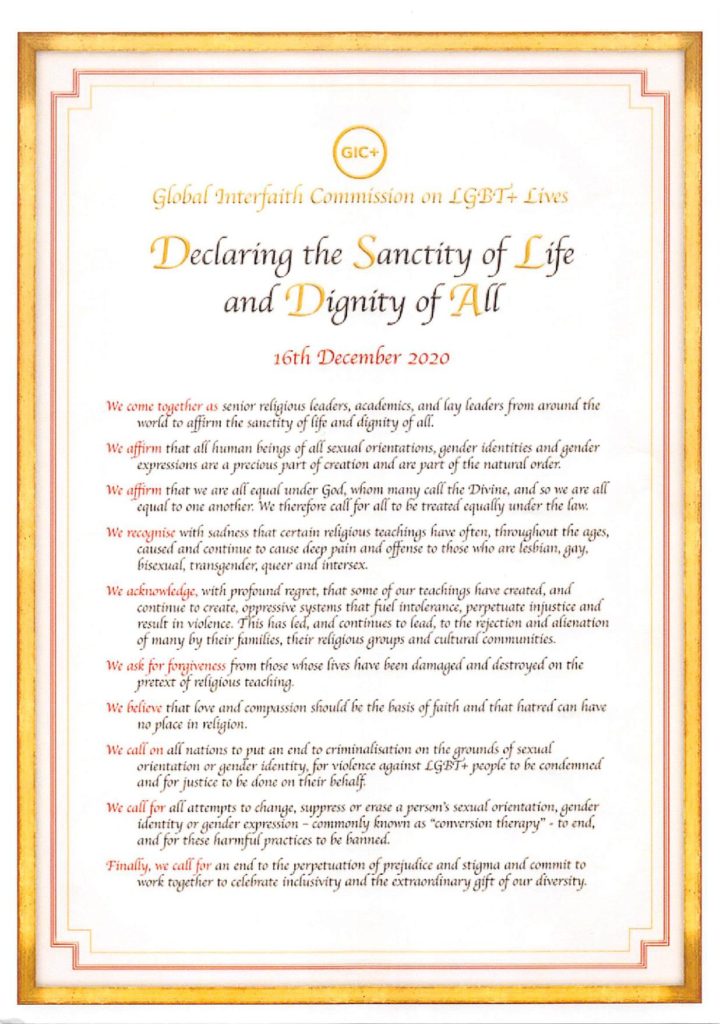

本宣言は、セクシュアルマイノリティを含めたすべての人々の尊厳を大切にしようという宣言で、全世界の宗教指導者が呼びかけ人となって、2020年12月16日に立ち上がりました。私には、親しくしています、デイヴィッド・ハミド主教(ヨーロッパ教区)はじめ複数の英米加教区主教から呼びかけがあり、私も発起人に署名させていただきました。デズモンド・ツツ大主教、マーク・ストレンジ・スコットランド聖公会大主教、ジョン・デーヴィス・ウエールズ聖公会大主教、リンダ・ニコルス・カナダ聖公会大主教などはじめ、アングリカン・コミュニオンの多数の各大主教がこの宣言にサインされています。中部教区には後藤香織司祭さまなどが私たちにとって大切な同労者としておられ、また、主教座聖堂において、毎月第3主日に、「性的少数者とともに捧げる聖餐式」を行っていることもあり、中部教区としても積極的にこの働きに参与できればと願っております。

日本聖公会中部教区 主教 アシジのフランシス 西原廉太

※英語の宣言の下に日本語訳を掲載しております。(1月22日URL追加、誤記等修正)

※本宣言のホームページは以下にあります。https://globalinterfaith.lgbt/